作者:何洪林,任小丽,张黎,秦克玉,冯莉莉,吕妍,牛忠恩,张梦宇

作者单位:中国科学院地理科学与资源研究所 生态系统网络观测与模拟重点实验室;国家生态科学数据中心;中国科学院大学;中国科学院大学资源与环境学院

生态系统评估是开展生态系统管理的重要手段,其评估结果已成为衡量区域生态系统状况优劣的重要依据。由于没有充分考虑生态系统禀赋的区域差异性,缺乏有效区分气候变化和人类活动影响的手段,导致生态系统评估结果的实用性与区域可比性一直存有争议。

在生态大数据背景下,中国科学院地理科学与资源研究所何洪林等科研人员基于生态完整性理论,结合长期地面监测数据、野外调查数据、遥感数据等海量数据,耦合生态系统过程模型,构建了基于“参照系-现状-变化量”(RSD)的生态系统评估体系,以受干扰较少接近原生、完整的地带性植被生态系统(完整的生态系统)作为参照系,其表现出来的组成、结构、功能等特征为参照条件,生态系统状况现状与参照条件的偏离程度作为评估生态系统优劣程度的依据,从而将现状评估转变为变化量评估,增强评估结果的时空可比性。

以生态系统过程模型为工具,利用RSD评估方法评估了中国陆地生态系统生产力功能,验证了该方法体系的可行性。

评估结果显示,2000—2018年我国NPP参照值、现实值和变化量均表现为上升趋势,而NPP现实值与变化量的空间分布存在显著差异,基于RSD的评估方法较好地解决了评估结果区域不可比的问题。研究对完善我国生态系统评估体系,推动生态系统评估结果的实用化,支撑我国重点生态功能区县域考核、生态红线监管、自然保护地体系建设等国家需求具有重要意义。

基于RSD的生态系统评估方法

亮点论述:

生态完整性(Ecological Integrity,EI) 是指一个生态系统支撑与维护近似原生的区域生物群落的能力,是生态系统组成、结构与功能的衡量指标。具有生态完整性的生态系统随着时间的推移,能够保持其组成、结构、功能的完整以及过程的稳定;受到干扰后,拥有较强的抵抗力和恢复力,能够维持自组织和稳定性,并在一定时间恢复到初始状态。

生态完整性对于生态系统健康和人类社会至关重要,生态完整性的概念适用于基因、物种、群落和生态系统等不同层级,当适用于生态系统时,表达为生态系统完整性。具有生态完整性的生态系统不仅能够维持其组成和结构多样性和自组织能力,还具有提供生产力和固碳、水源涵养、土壤保持和生物多样性维护等多种生态系统服务的功能。生态系统完整性评估通过对生态系统组成、结构、功能的完整以及生态过程稳定的评估,判断当前生态系统是否能够继续维持生态系统平衡、生态系统健康以及生物多样性。通常采用多种指标对某一类型生态系统的组成、结构、功能以及过程进行分析,并综合不同类型的生态指标反映生态系统完整性状况,为管理部门合理规划保护地和制定相应的保护政策提供依据。

借鉴生态完整性评估的经验,生态系统评估可以以生态系统的组成、结构、功能和过程评估为切入点,将原始的未受人类干扰或少受人类干扰的具有生态完整性的生态系统状态作为参照基准ꎬ结合参照基准的自然变异剔除气候变化对评估结果的影响,实现对生态系统整体或组成、结构、功能和过程等指标状况的有效评估,更好地为国家生态系统监管服务。

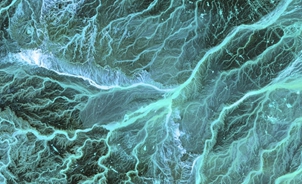

由于生态系统的自然变异受生物和非生物因子的共同影响,不同环境条件下的不同生态系统类型自然禀赋存在较大差异,因此参照系需要分区分类型确定。本文引入了评估单元的概念,根据环境和生态系统类型的差异将全国划分成若干评估单元ꎬ每个评估单元具有相近的环境和生态系统类型。因此应具有相对一致的参照系。基于生态系统参照系和现实值ꎬ量化生态系统状况的变化量,并基于变化量的概率分布确定分等定级方案,形成基于RSD的生态系统评估方法,不仅可以解决区域可比性差的问题,还可以剔除气候波动的影响,量化人类活动对生态系统的影响,该方法不仅适用于生态系统单指标评估,也适用于根据不同需求或不同区域特色选择合理的指标体系和综合评估方案对生态系统状况进行综合评估。

本文结合中国陆地生态系统生态分区类型图和1:100万植被类型图,将全国划分为若干具有相似环境条件和潜在植被类型的评估单元, 以,5km分辨率为全国生态系统评估空间尺度ꎬ分类方法为同一个一级生态分区内同一个植被型组具有相同的参照系,中国陆地生态系统一级生态分区有18类,植被型组是12类,叠加后将全国划分为175个评估单元,可用于全国尺度生态系统单指标和综合评估。