创新点

基于《省级温室气体清单编制指南(试行)》和2006 年《IPCC国家温室气体清单指南》的方法估算了2013—2020年31个省份污水处理产生的温室气体排放量;

讨论了污水处理过程不同年度和不同省份的温室气体排放量具有差异的原因;

分析了污水处理过程不同温室气体的主要来源,为污水处理行业实现碳减排提供了新的思路。

作者简介

浙江大学环境工程系教授,博士生导师。主要研究方向为污水生物处理与资源化,重点研究基于生物膜的污染物控制过程、复合污染物相互作用机制、微生物功能调控及资源能源回收新技术,并取得了系列科研成果。先后主持5项国家自然科学基金项目或课题,承担重点研发项目课题、水重大专项任务、浙江省重点研发计划项目等多项。已在《Nature Geoscience》《The ISME Journal》《Environmental Science & Technology》《Water Research》等学术期刊发表论文100余篇,授权发明专利11件,实用新型专利3件。先后5次在国际会议上作分会报告或担任分会报告主持人。担任《Biodegradation》《Journal of Hazardous Materials Advances》和《Frontiers in Microbiology》期刊副主编,担任《Water Research》《Microorganisms》期刊特刊客座编辑。担任中国环境科学学会水处理与回用专业委员会、国际水协中国青年专业委员会成员,担任浙江省生态学会微生物生态专业委员会、浙江省环境科学学会绿色设施专业委员会副主任委员,中国循环经济协会工业园区绿色发展委员会专家委员,担任中国化学会、中国微生物学会、国际水协会会员。

中国污水处理温室气体排放量估算与分析

作者

牛子帆,赖春宇,赵和平*

单位

基金项目

1. 国家自然科学基金中欧国际合作重大项目课题(NSF32061133002)

2. 浙江省重点研发计划项目(2021C03171)

识别上方二维码获取全文

摘要

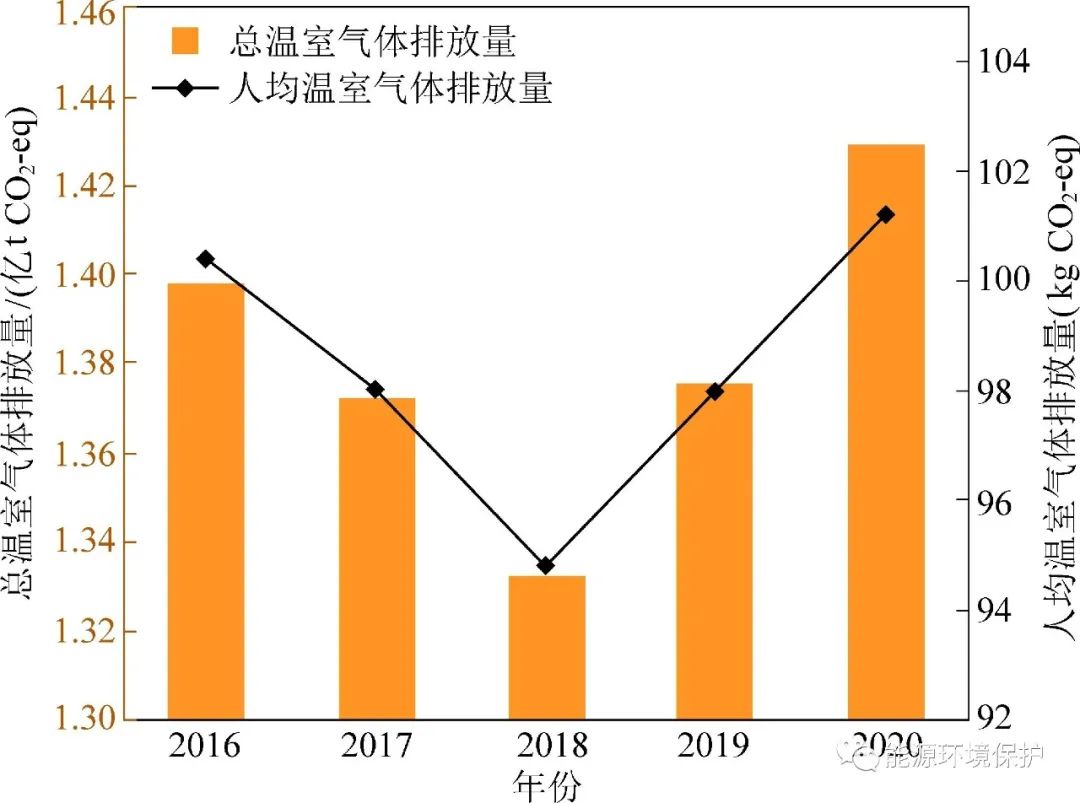

尽管由污水处理造成的温室气体排放日益受到关注,针对近年来我国污水处理产生的温室气体排放量、区域分布、重要影响因素及减排策略的研究仍较为缺乏。本研究基于《省级温室气体清单编制指南(试行)》和2006年《IPCC国家温室气体清单指南》的方法估算了2016—2020年全国31个省份污水处理产生的温室气体排放量、不同污水处理过程的温室气体排放量、不同种类温室气体的排放贡献,并深入讨论了年度排放量变化以及不同省份巨大差异的原因。研究发现:2016—2020年我国由污水处理产生的温室气体排放总量分别为1.40亿t、1.37亿t、1.33亿t、1.37亿t和1.43亿t二氧化碳当量,呈先下降后增高趋势,可能是由于工业污水温室气体排放量的变化造成的;中国不同省份之间由污水处理产生的温室气体排放量分布不均衡,其中东部省份广东排放量最高,西部省份西藏排放量最低;工业污水处理对温室气体排放量的贡献最大,相关性和贡献度分析表明机制纸、化学品和副食品等产品生产因易排放大量高COD废水,可能会对污水处理温室气体排放产生重要影响;所有温室气体中,CH4平均排放量最高(65.6%)。因此,在未来的减排工作中,应重点关注工业污水处理过程CH4的减排和发展CH4的回收利用技术。本文对我国污水处理过程的温室气体排放进行了较为深入的分析,为污水处理行业实现碳减排提供了新的思路。

研究背景

近年来,温室效应导致了全球气候变暖、海平面升高,极端天气、森林火灾等自然灾害频发。大气中温室气体(Green house gas, GHG)的增加是引起温室效应的重要因素,引起温室效应的主要温室气体有二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)等。为了减缓全球气候变暖带来的影响,全球多个国家展开了积极的行动部署。在第七十五届联合国大会上,中国提出了要于2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的目标。污水的收集和处理是保障人们正常生活的必要环节,也是保护生态环境的重要途径。污水处理厂是温室气体排放的重要来源之一,在污水的收集、处理和排放过程中,污水中碳元素和氮元素会通过微生物的作用生成CH4、N2O和CO2等温室气体,污水处理厂已被认为是重要的温室气体排放源之一。随着中国经济建设的发展以及城镇化进程的推进,污水处理厂的数量在不断的增加,截至2020年底,我国已投入运行的污水厂已达到2618座,污水处理量达到557亿t,污水处理率达到97.53%。全面了解我国污水处理温室气体的排放情况,对于制定相关的减排政策具有重要意义。

IPCC指南是目前国际通用的碳核算方法,在全球碳核算体系中具有极高的权威、兼容与参照性。尽管已有部分学者基于IPCC的方法对我国污水处理产生的温室气体进行过核算,例如,付加峰等基于IPCC指南方法计算了183个分布于我国各个省份的污水处理厂的CH4排放量;闫旭等根据IPCC法计算了2014年中国城镇污水处理厂温室气体的排放量;李乔洋基于IPCC法计算了2007—2019年中国不同省份污泥处理过程中产生的温室气体排放量,并预测了2030年我国污泥处理的温室气体排放量。Du Wenjie等基于2009—2019年我国市政污水处理设施运行与碳排放的大数据分析,评估了污水行业的温室气体排放特征并探讨了其未来减排潜力及技术路径,结果表示不同的污水水质特征和污水厂运行情况是造成排放强度地域差异的主要原因。Yang Mengjie等采用人口等效方法,计算了2005—2020年中国市政污水处理厂GHG的排放量,并分析了历史排放变化的特征,结果表示中国市政污水处理厂2020年的温室气体排放量为3095万二氧化碳当量,相比于2005年增长了232%,温室气体排放量的增加可归因于快速城市化、生活水平的提高和废水处理量的大幅增加。如上所述,虽然已经有些学者对全国的污水处理碳排放进行了研究,但多聚焦在市政污水处理,缺少基于污水收集、处理到排放全过程的碳排放计算。此外,针对近年来我国污水处理产生的温室气体排放区域分布、重要影响因素及减排策略的研究仍较为缺乏。

因此,本研究基于《省级温室气体清单编制指南(试行)》和2006年《IPCC国家温室气体清单指南》的方法计算了中国大陆地区31个省份(未计算港澳台相关数据)2016—2020年不同污水处理阶段温室气体排放量、不同污水处理过程的温室气体排放情况、不同温室气体的排放贡献,并讨论了年度污水处理碳排放量变化及不同省份巨大差异的原因,为污水处理实现碳中和提供基础数据和减排思路。

部分图片

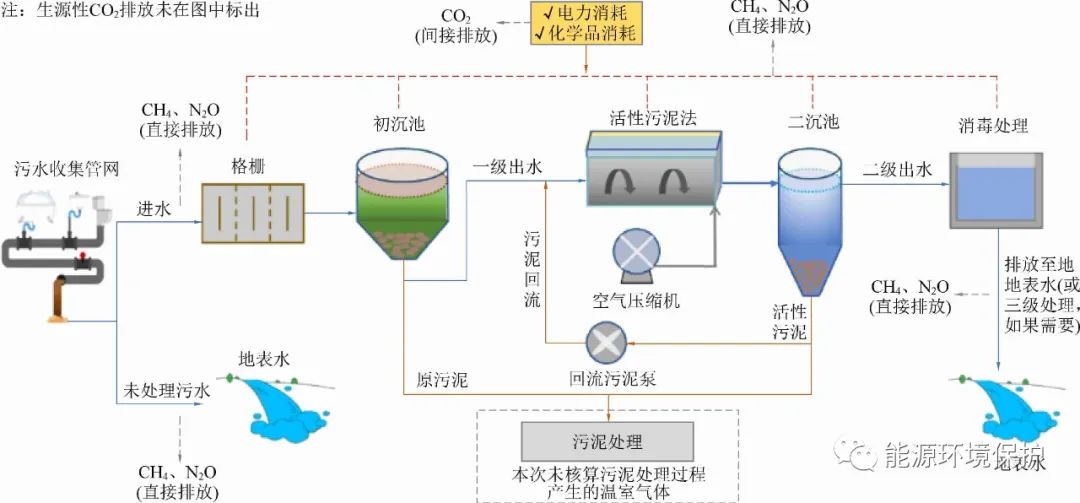

图1 污水处理过程温室气体生成示意图——以活性污泥法为例

图2 2016—2020年中国污水处理全阶段温室气体排放总量

图3 污水处理过程中CH4、N2O和CO2排放情况(2016—2020年平均数据)

引文格式

牛子帆,赖春宇,赵和平.中国污水处理温室气体排放量估算与分析[J/OL].能源环境保护:1-12[2023-07-25].DOI:10.20078/j.eep.20230506.

NIU Zifan,LAI Chunyu,ZHAO Heping.Estimation and analysis of greenhouse gas emissions from wastewater treatment in China[J/OL]. Energy Environmental Protection:1-12[2023-07-25].DOI:10.20078/j.eep.20230506.