长按识别二维码阅读全文

直接空气碳捕集技术生命周期评价的研究进展及挑战

联合国政府间气候变化委员会(IPCC)发布的《全球升温1.5 ℃特别报告》指出,为实现温升控制在1.5 ℃以内的目标,必须在一定程度上依赖CO2移除(Carbon Dioxide Removal, CDR)或负排放技术(Negative Emissions Technology, NET)。在IEA最新发布的近零排放情景中,2050年需要通过生物质碳捕集与封存(Bioenergy with Carbon Capture and Storage,BECCS)和直接空气碳捕集与封存(Direct Air Capture and Carbon Storage, DACCS)移除约1.9 Gt CO2,以抵消交通运输和工业部门一些难减排领域的剩余排放。预计到2030、2050年,直接空气碳捕集(DAC)的捕集规模需分别达8 500万t/a和98 000万t/a。

直接空气碳捕集技术通过捕集装置直接从空气中移除CO2,被捕获的CO2可被永久转化或封存,从而实现碳移除。与传统火电厂或工业碳捕集装置相比,DAC无须考虑NOx和SOx等气体杂质的影响,装置的规模较小且可实现模块化建设,其选址不受排放源位置及类型的限制,因而具有较强的灵活性,更易于广泛部署。DAC部署所需的土地面积远低于BECCS,强化风化(Enhanced weathering)等碳移除技术对土地改变和粮食安全造成的潜在影响较小。此外,DAC装置可与低碳能源,如太阳能、工业余热、地热利用等相结合,如就近部署可再生能源和CO2封存或利用场地,能够最大限度实现碳移除,降低CO2的运输成本。DAC捕集的CO2可作为碳源,通过生物转化(微藻、气体肥料)、化学转化(合成甲醇、汽油等)、能源开发及矿化等方式实现资源化利用。

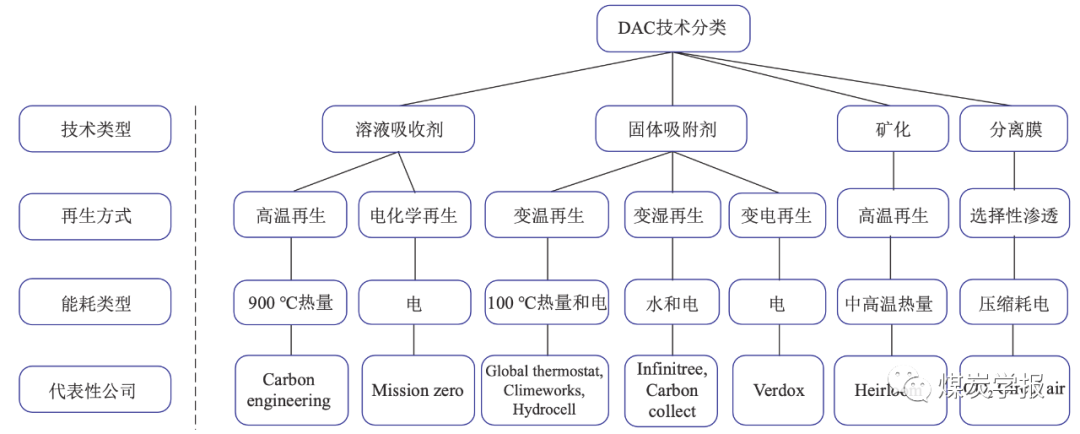

DAC在实现碳移除方面具有诸多优势,近年来得到广泛关注,逐渐由实验室研究向产业化前端发展,基于溶液吸收和固体吸附法的DAC技术成熟度(Technology Readiness Level,TRL)已达到6~7级,处于商业化运行初期。截至2021年,全球范围内已有18个DAC项目投入运行,总体捕集规模接近8 000 t/a,IEA在其最新的报告中总结了目前正在运行的DAC项目。其中Climeworks公司的“Orca”工厂已在冰岛成功运行,每年可从空气中捕集约4 000 t CO2。Climeworks公司于2022年7月开始“Mammoth”项目的建设,预计每年从空气中直接捕集约3.6万t CO2。此外,Carbon Engineering公司计划于2026年建成捕集规模为50~100万t/a的直接空气捕集装置。同时,近年来DAC初创公司数量显著增长,涌现出Verdox、Mission Zero Technologies、Heirloom等致力于发展新型DAC技术的初创公司。

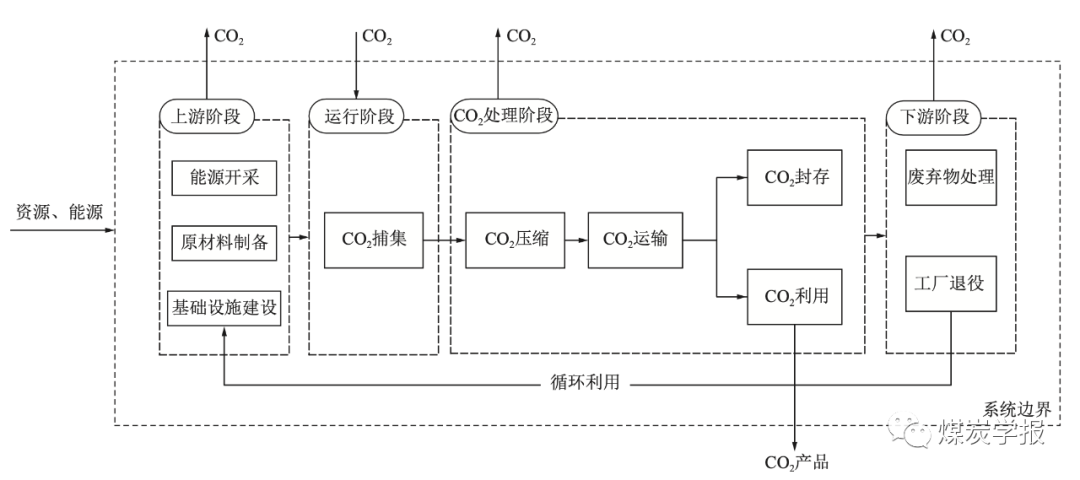

虽然DAC的技术可行性已经得到验证,但DAC技术的商业化推广仍受到高能耗、高成本、环境影响不确定以及缺乏政策支持等因素的挑战。现阶段DAC系统的碳捕集能耗区间为 6~10 GJ/t CO2, 其能耗强度是传统点排放源碳捕集技术的2倍以上。同时,DAC的碳捕集成本具有极大不确定性,公开资料中DAC成本在100~1 000 $/t CO2, 而该数值是否会随系统放大而降低仍未确定。此外,由DAC高能耗引起的间接碳排放以及碳捕集过程中的多维资源环境影响也得到了学界和业界的广泛关注,采用生命周期评价(Life Cycle Assessment,LCA)方法对DAC系统的负排放特性及环境影响开展研究,以进一步论证其综合效益。

区别于传统能源系统,DAC仅以捕获CO2为目的,通常情况下除捕获的CO2外无热工或化工产品输出。因此,基于生命周期思想研究DAC系统的碳移除效率及环境影响,对于科学评估DAC系统的可行性不可或缺。笔者在介绍DAC技术的基础上,系统性梳理及分析DAC系统生命周期评价的研究现状及挑战,并展望该领域未来发展方向。

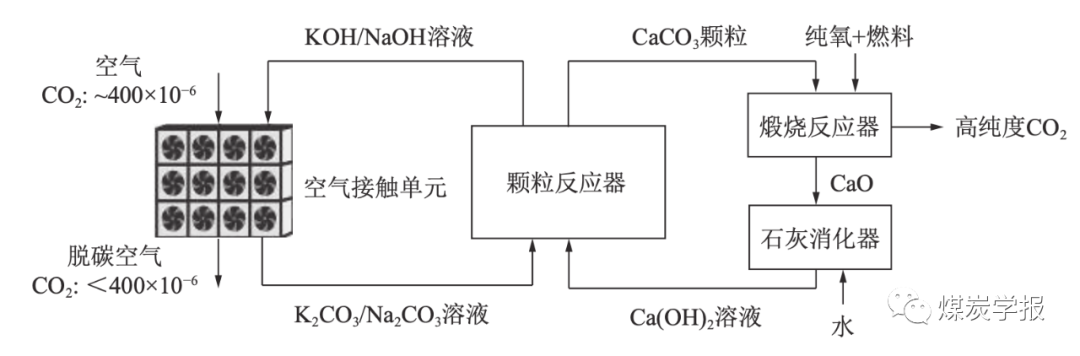

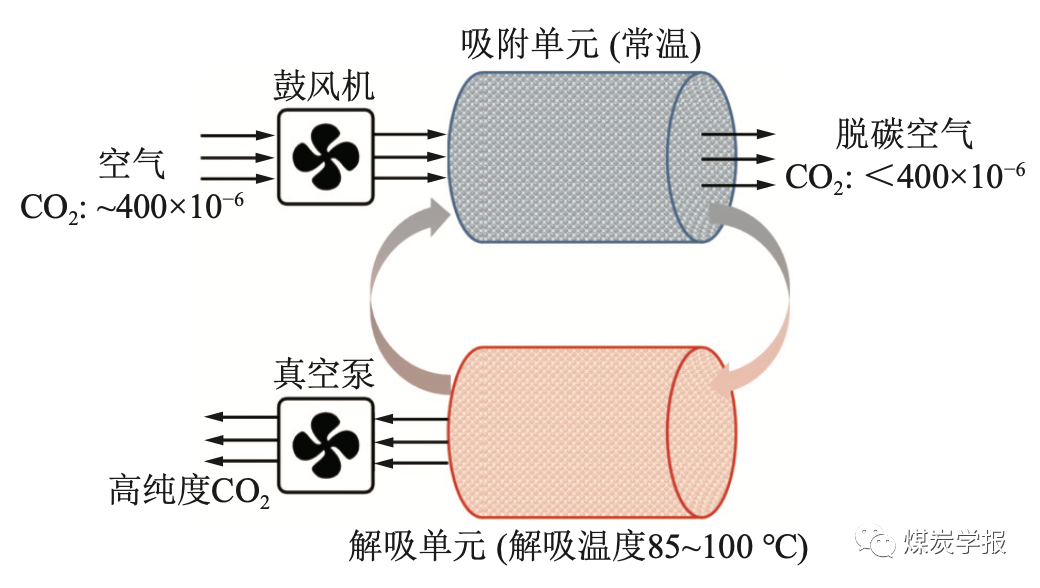

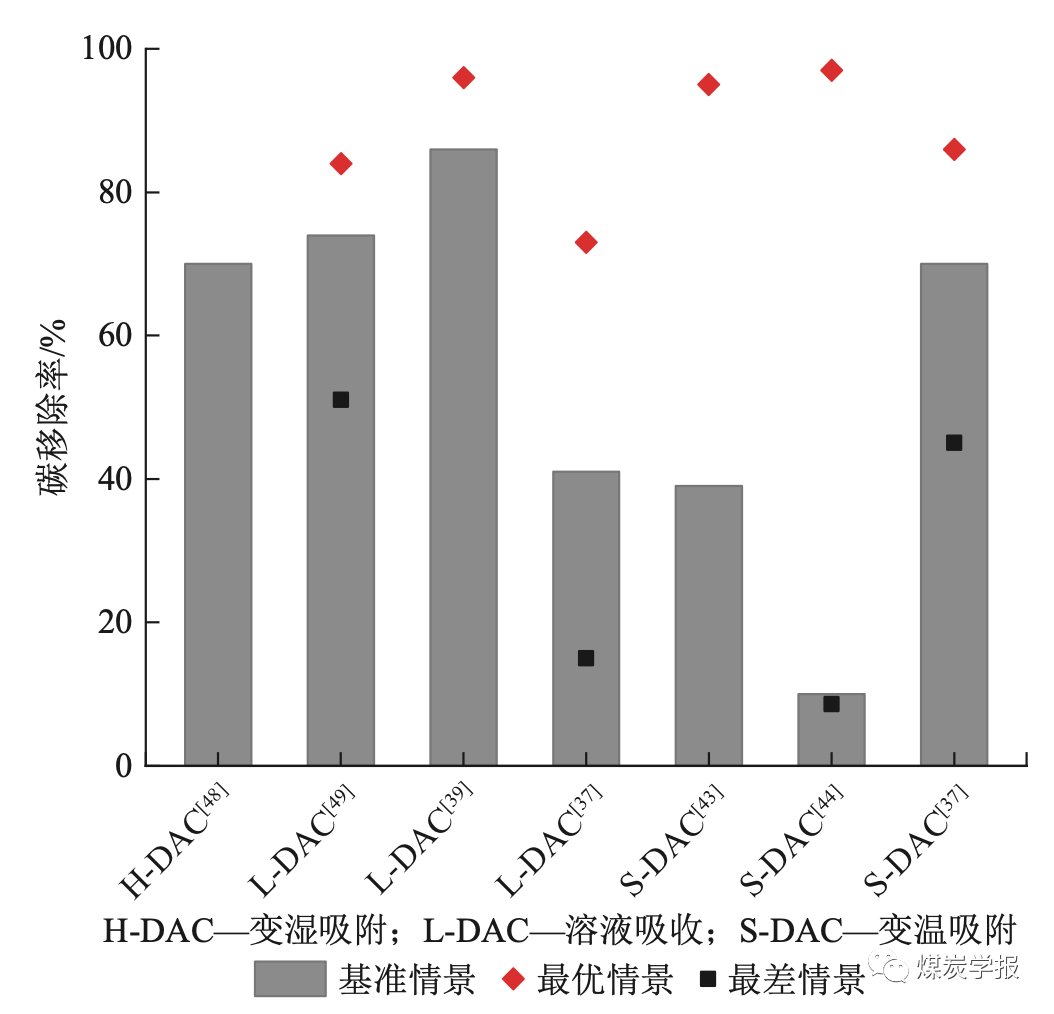

直接空气碳捕集技术(DAC)能够从空气中直接移除二氧化碳,在全球净零排放路径中具有重要作用。但该技术的可行性始终受高能耗及其伴生环境影响的质疑,其实际碳移除效率需通过生命周期评价(LCA)方法评估。概述了现有代表性直接空气碳捕集技术,其中基于高温再生的溶液吸收法(L-DAC)和固体吸附的变温吸附法(S-DAC)DAC系统技术成熟度较高,目前在商业化推广阶段。依据生命周期评价框架,从目标和范围、清单分析、影响评价结果及解释3个方面对DAC生命周期评价研究现状进行分析和评述。L-DAC和S-DAC技术均能够实现净碳移除,但DAC系统的生命周期碳移除效率区间较大,为10%~95%,且极大程度上取决于系统的能耗及能量来源。

在DAC生命周期碳排放过程中,系统的热力和电力消耗所造成的温室气体排放占比超过80%,DAC运行过程中所需吸附剂、吸收剂消耗以及工厂建设产生的温室气体排放占比均小于10%。此外,DAC系统的生命周期水耗、材料消耗及土地利用等伴生环境影响也受到关注,初步估算DAC技术的水耗范围在0~50 Gt/Gt CO2,利用光伏、风电等可再生能源驱动DAC系统会导致其生命周期土地利用面积大幅增加。最后,对DAC生命周期评价发展趋势与挑战进行了梳理并展望了未来研究方向。目前,针对DAC系统的生命周期环境影响评估研究仍处于起步阶段,缺乏标准化的分析框架及实际项目数据支撑,且亟需扩展针对新型DAC技术的生命周期评价,DAC动态生命周期评价以及DAC与其他负排放技术的对比分析研究。

图 1 代表性 DAC 技术分类

图 2 高温溶液吸收法流程示意

图 3 变温吸附流程示意

图 4 典型 DAC 系统生命周期分析系统边界

图 5 不同情景下 DAC 的生命周期碳移除率

王珺瑶,广东工业大学材料与能源学院特聘副教授,硕士生导师。主要从事二氧化碳捕集技术,低碳、负碳能源系统多属性评估与优化,能源系统碳排放计量与全生命周期评估,碳达峰、碳中和路径研究以及能源低碳领域战略咨询。主持国家自然科学基金青年基金等科研项目5项,作为核心学术骨干参与国家重点研发计划、国资委及国家能源局咨询服务项目。在 Green Chemistry,Renewable and energy reviews,Energy 等国内外期刊发表学术论40余篇,申请国家专利10余项目,入选封面论文2篇。

研究方向

二氧化碳捕集技术、低碳-负碳能源系统,能源系统多属性评估与优化、碳排放计量与全生命周期评估

来源:

王珺瑶,何松,严家辉,等. 直接空气碳捕集技术生命周期评价的研究进展及挑战[J]. 煤炭学报,2023,48(7):2748−2759.