创新点

长按识别二维码阅读全文

煤系逆断层形成过程及其对采动灾害的影响规律

我国目前残煤储量约1 485.3亿t,其中断层构造下残煤储量占比77.58%,约1 152.3亿t,随着我国浅部煤炭资源日益枯竭,亟待回采大断层等复杂地质条件下的优质遗煤。煤系断层形成后的构造应力场受煤层开采影响易引起断层活化,从而诱发多种工程地质灾害,严重影响煤炭安全开采。研究煤系断层形成后的构造应力场及其在采动作用下的演变机理对近断层回采的灾害防治具有重要意义。

断层附近构造应力分为古构造应力和现代构造应力,古构造应力的主要作用在于形成断层构造,现代构造应力在古构造应力作用的基础上,为煤矿动力灾害提供主要的能量,认识断层形成全过程对于近断层安全回采具有重要意义。众多学者对断层成因开展研究,贾承造等通过理论分析发现加里东中期走滑断层的形成受控于基底结构非均一性与构造中的挤压作用力;WANG等通过力学模型解释限定条件下正、逆断层形成机理,计算出断层形成过程中模型下断面断层表面的法向应力大于模型上断面,且断层表面剪切应力随模型高度的增加先增大后减小;王嘉等利用地震数据结合断裂运动学分析了不同区域走滑断层特征与成因,发现珠江口盆地始新世—渐新世NE—NEE向、EW向和中新世NWW—NW向3组断层是在印度‒欧亚板块碰撞、太平洋板块俯冲后撤和古南海持续南移的联合影响下,于盆地西南段处在伸展拉张应力场环境之下发育形成。物理模拟和数值模拟等手段可有效再现断层构造发育过程,熊连桥等通过物理模拟试验研究准噶尔盆地西北缘中段的克−百断裂带形成机制,认为克−百断裂带后撤式逆冲断层是印支期、燕山期持续挤压和扎伊尔山隆升效应综合作用下产生;笔者通过数值模拟研究逆断层形成过程,发现逆断层形成过程中的应力聚集释放规律与岩层运动破坏特征相对应,逆断层形成后在断层附近仍留存较高的水平构造应力。

受采动和构造应力场双重作用,断层区域煤层开采易导致断层失稳,从而诱发多种煤矿动力灾害,因此,研究断层对采动灾害的影响对断层区域安全开采至关重要。断层区域的高构造应力是突水灾害的关键因素,师文豪等通过有限元模拟从力学角度分析断层带损伤区迁移过程,发现连续开挖让断层损伤区形成导水通道最终诱发突水灾害;张庆艳等通过断层破碎带突水突泥灾害模拟试验,发现断层破碎带介质迁移导致水流流态由层流变为紊流,最终诱发突水突泥灾害;王进尚、张培森等通过理论分析、数值模拟研究含隐伏断层煤层回采,发现回采导致断层损伤破坏形成突水通道从而易引发底板突水。断层是冲击地压等动力灾害的重要诱因,CAI等通过数值模拟分析得出断层冲击地压是由断层煤柱内的高静应力和断层活化产生的动应力叠加引起;WEI等建立正断层非连续体模型,计算得出回采过程中模型地震能量、断层地震能量、峰值支承应力和煤层最大应变能密度,为断层区域回采冲击倾向性评价提供依据。

上述研究成果为加深人们对煤系断层形成的认识具有重要推动作用,为煤系断层下安全回采煤炭提供了理论指导,然而现有研究仍存在两方面局限性:一是对断层形成演化过程的研究多局限于理论分析与数值模拟方面,构造物理模拟实验研究对象多为地域范围断层构造,鲜有对工程尺度煤系断层构造方面的研究;二是现有物理模拟试验台多数只能进行预制断层试验研究,相较实际较少考虑初始构造应力特性,研究断层对采动灾害影响规律时,较少考虑正、逆断层不同形成机制对采动灾害的影响。针对上述局限性,笔者依托逆断层形成模拟试验系统,对加载模块和试验台保压结构模块进行升级改造,再现逆断层形成过程,在模型赋存原生逆断层构造应力的基础上回采煤层,揭示煤系逆断层形成机制及其对采动灾害的影响规律。

图 1 新型煤系逆断层形成过程模拟试验系统

图 2 试验模型设计示意

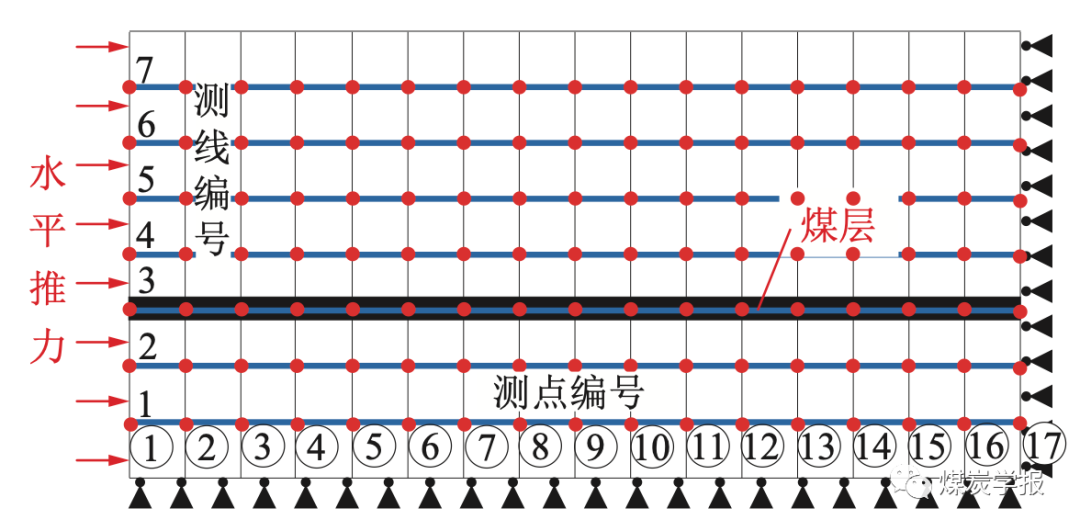

图 3 位移测点布置

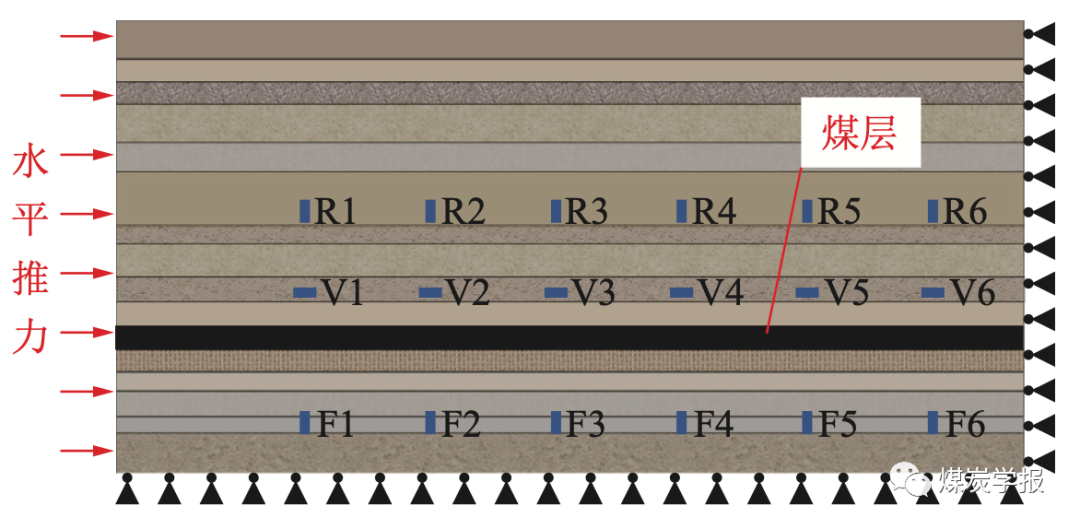

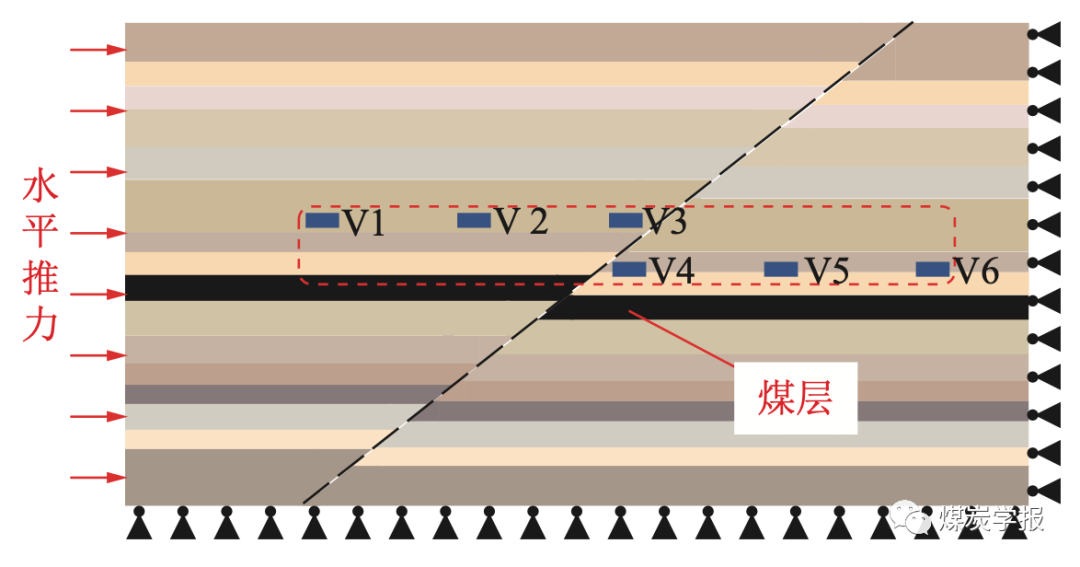

图 4 应力测点布置

图 5 F1~F6 号测点水平应力变化曲线

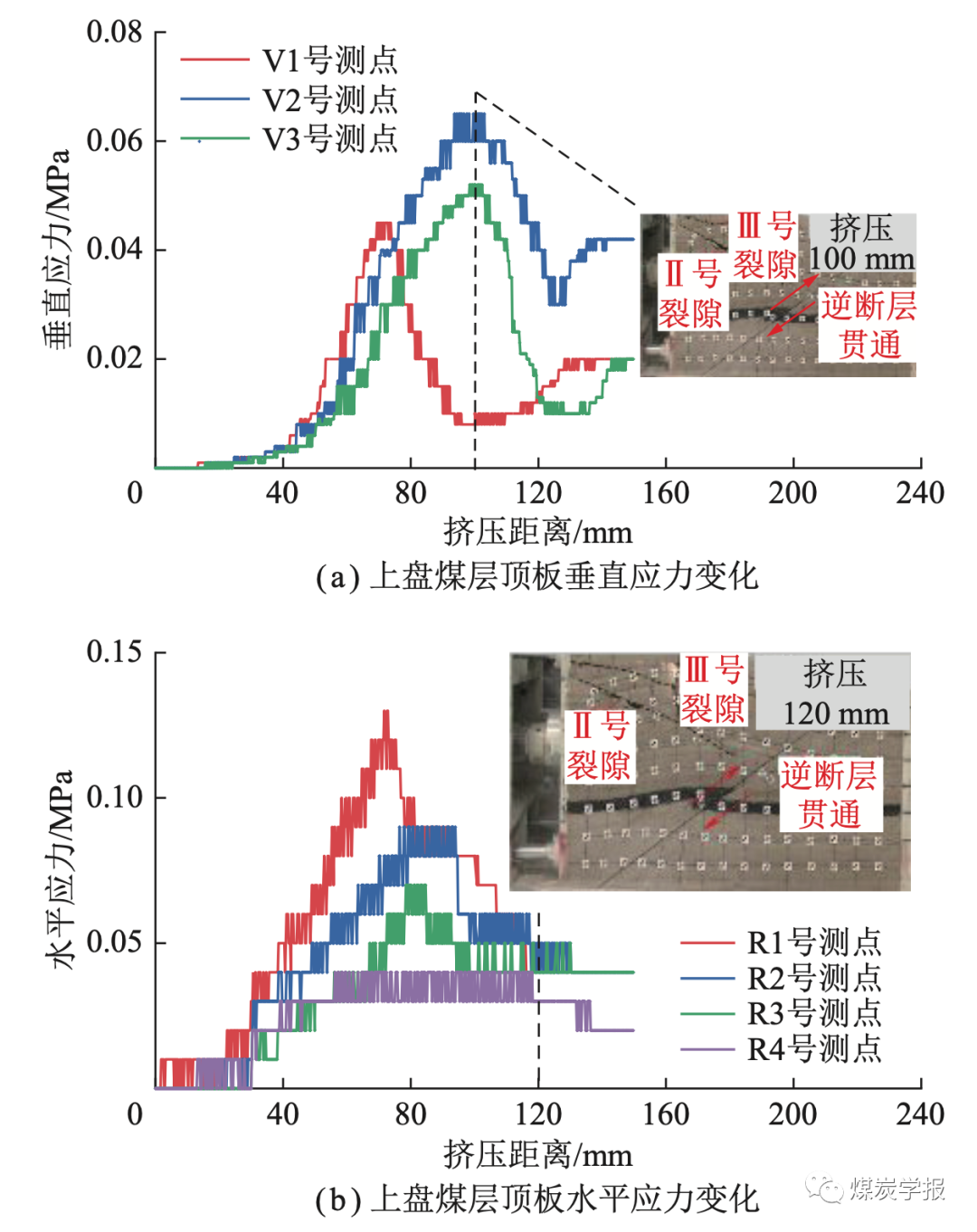

图 6 上盘煤层顶板应力变化

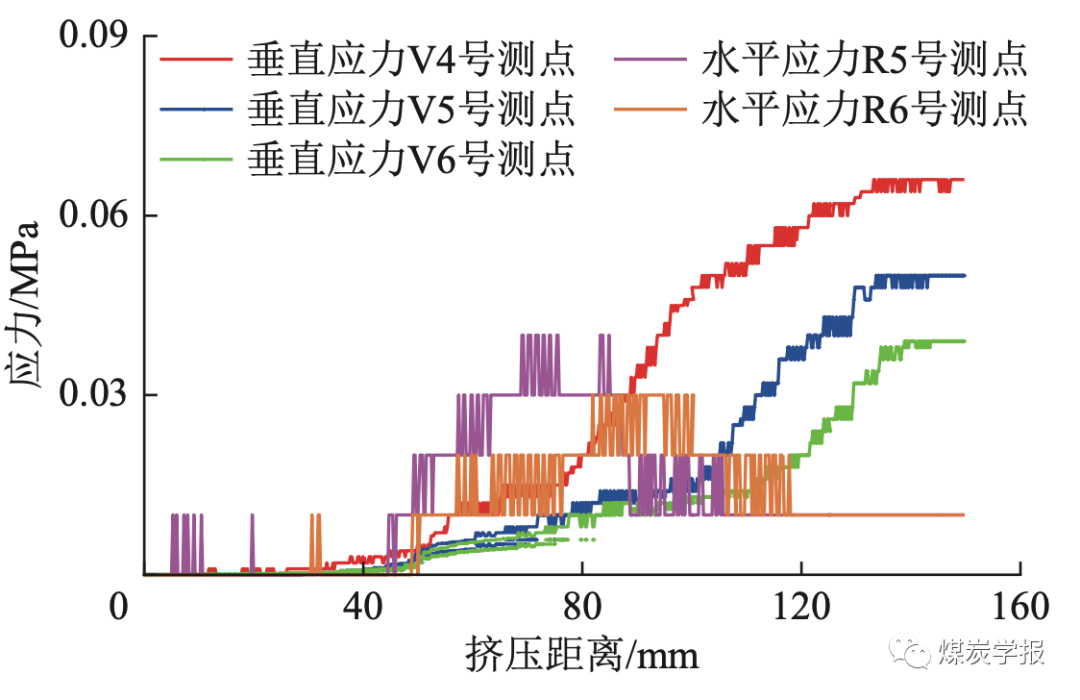

图 7 下盘煤层顶板应力变化

图 8 煤系逆断层形成结果

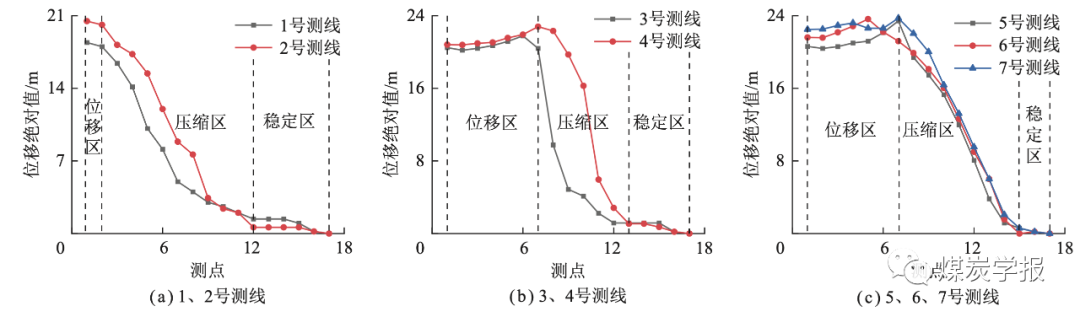

图 9 测线位移绝对值变化

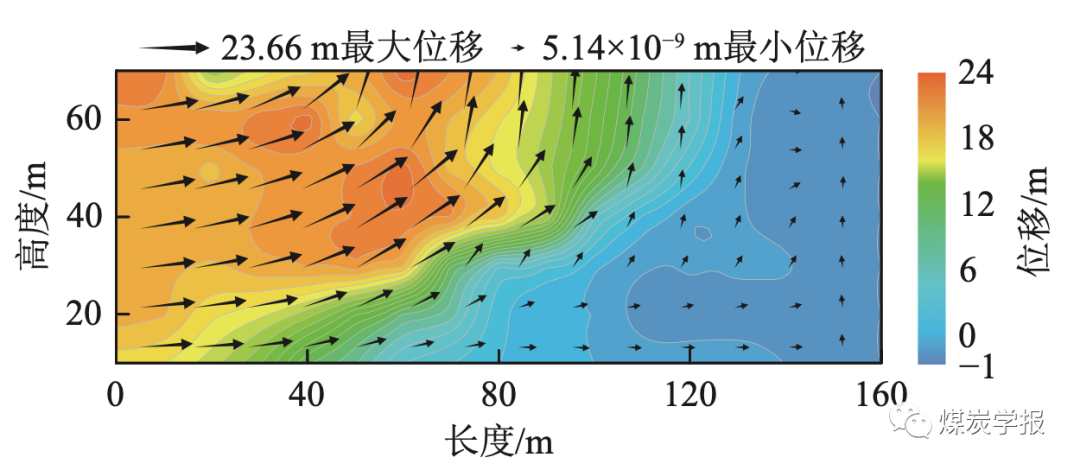

图 10 逆断层形成后位移变化

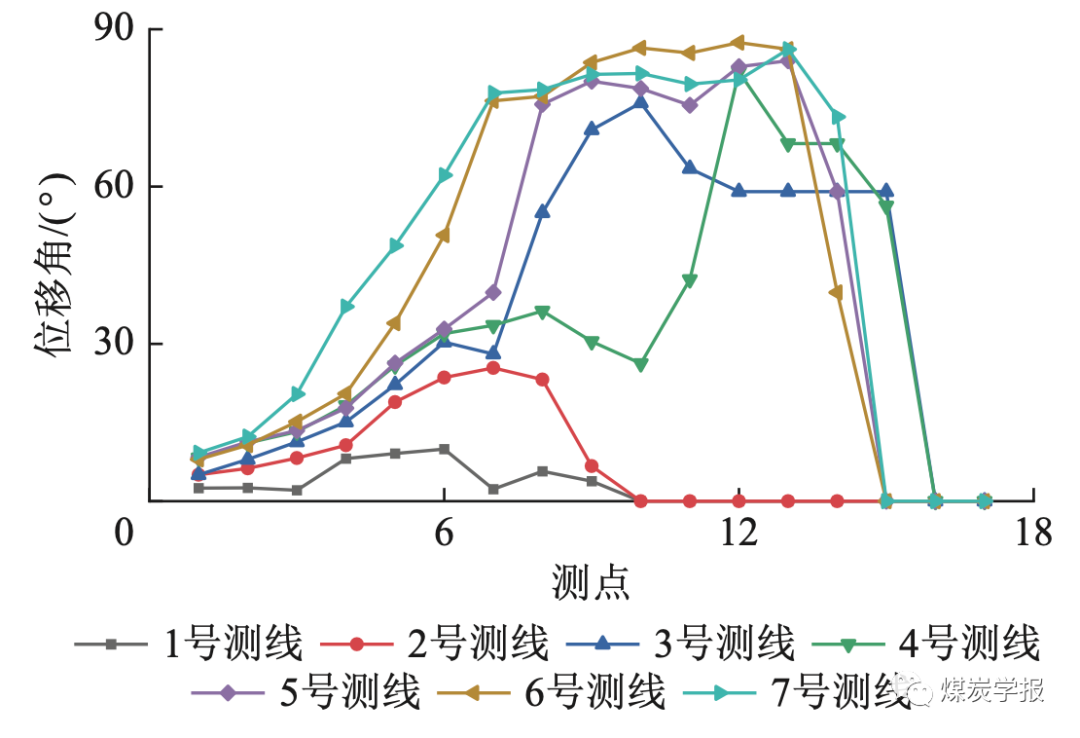

图 11 测线位移角变化

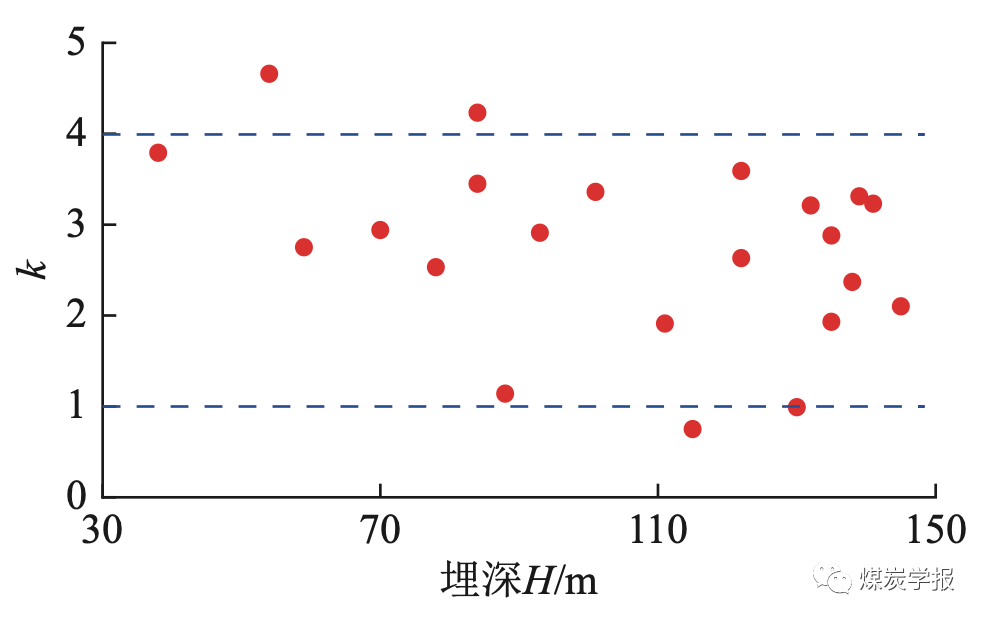

图 12 最大水平主应力与垂直主应力比值随埋深的变化

图 13 试验后期上、下盘 k 的变化

图 14 逆断层形成后煤层回采过程

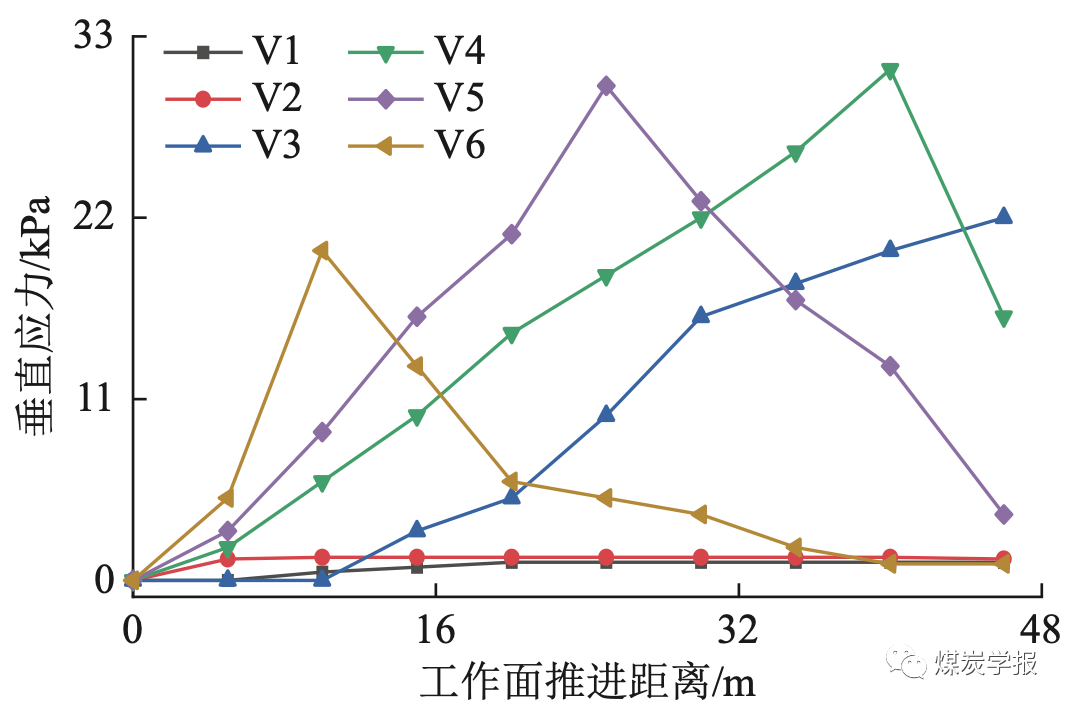

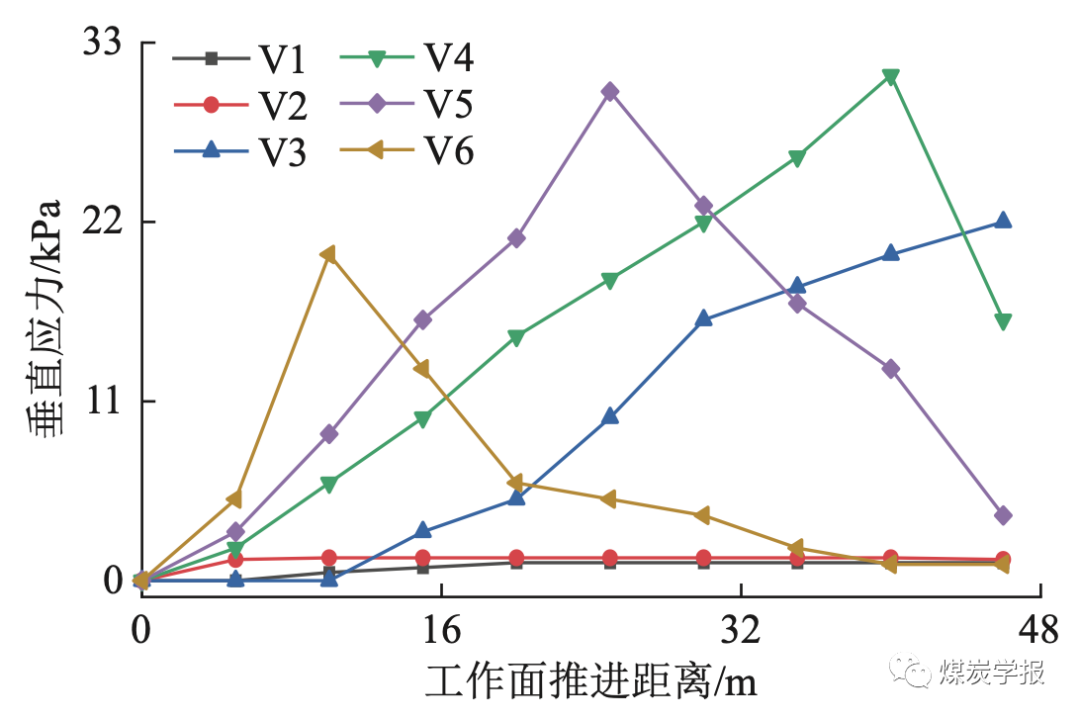

图 15 逆断层下盘煤层回采顶板垂直应力变化

图 16 逆断层下盘煤层回采顶板水平应力变化

图 17 顶板垂直位移测点分布位置

图 18 应力云图分布范围示意

图 19 回采过程中煤层顶板垂直应力状态变化

陈绍杰,男,汉族,中共党员,河北定州人,1978年生,二级教授、博导,现任山东科技大学能源与矿业工程学院院长、矿山灾害预防控制国家重点实验室培育基地副主任。主要从事矿山岩石力学、开采沉陷控制与塌陷地治理方面的教学与科研工作。教育部长江学者特聘教授,全国优秀科技工作者,中国青年科技奖获得者,教育部新世纪优秀人才,山东省教学名师,山东省有突出贡献的中青年专家,山东省泰山学者青年专家,山东省自然科学杰出青年基金获得者,中国煤炭学会首席科学传播专家,全国煤炭青年科技奖、中国岩石力学与工程学会青年科技奖获得者。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、山东省杰青、教育部新世纪优秀人才支持计划、山东省自然科学基金重大基础研究等省部级及以上课题16项。出版著作5部,授权美国、中国发明专利34项;获国家科技进步二等奖1项,获省部级科技进步一等奖2项、二等奖3项,中国煤炭工业科技进步一等奖1项、二等奖7项;首位或通讯作者发表论文88篇。

研究方向

大断层附近安全开采;开采沉陷控制与塌陷地治理;煤柱(矿柱)长期状态、稳定性及失稳预测;采动围岩、覆岩移动变形规律、监测及控制

主要成果

从事矿山岩石力学、开采沉陷控制与塌陷地工程建设适宜性治理方面的研究和教学工作:研制了系列矿山岩石力学实验装备,进行了煤系地层岩石、充填体系列精细试验,发现了充填膏体蠕变宏观硬化现象,揭示了其物性、力学机制;创新建立了条带煤柱理论长期强度预测方法,构建了条带煤柱长期稳定性能监测方法;创建了基于采动应力场转移的覆岩形变模型,研究了覆岩移动变形与地表沉陷、塌陷机理及综合减沉技术;进行了采煤塌陷地大型工程建设适宜性评价及治理关键技术研究和实践。基础研究与工程实际相结合,研究成果在现场推广应用,具有显著的社会、环境效益和经济价值。

来源:

陈绍杰,张鑫源,石瑞明,等. 煤系逆断层形成过程及其对采动灾害的影响规律[J]. 煤炭学报,2023,48(8):

2995−3008.