创新点

通讯作者简介

第一作者简介

面向碳中和的CCUS政策研究

作者

单位

1. 北京航空航天大学 经济管理学院

2. 北京大学 城市与环境学院

3. 北京大学 碳中和研究院

4. 国能锦界能源有限责任公司

基金项目

1. 国家自然科学基金资助项目(72122002, 72342002, 72243011, 72204020)

2. 中国石油化工股份有限公司课题项目(322005)

识别上方二维码获取全文

摘要

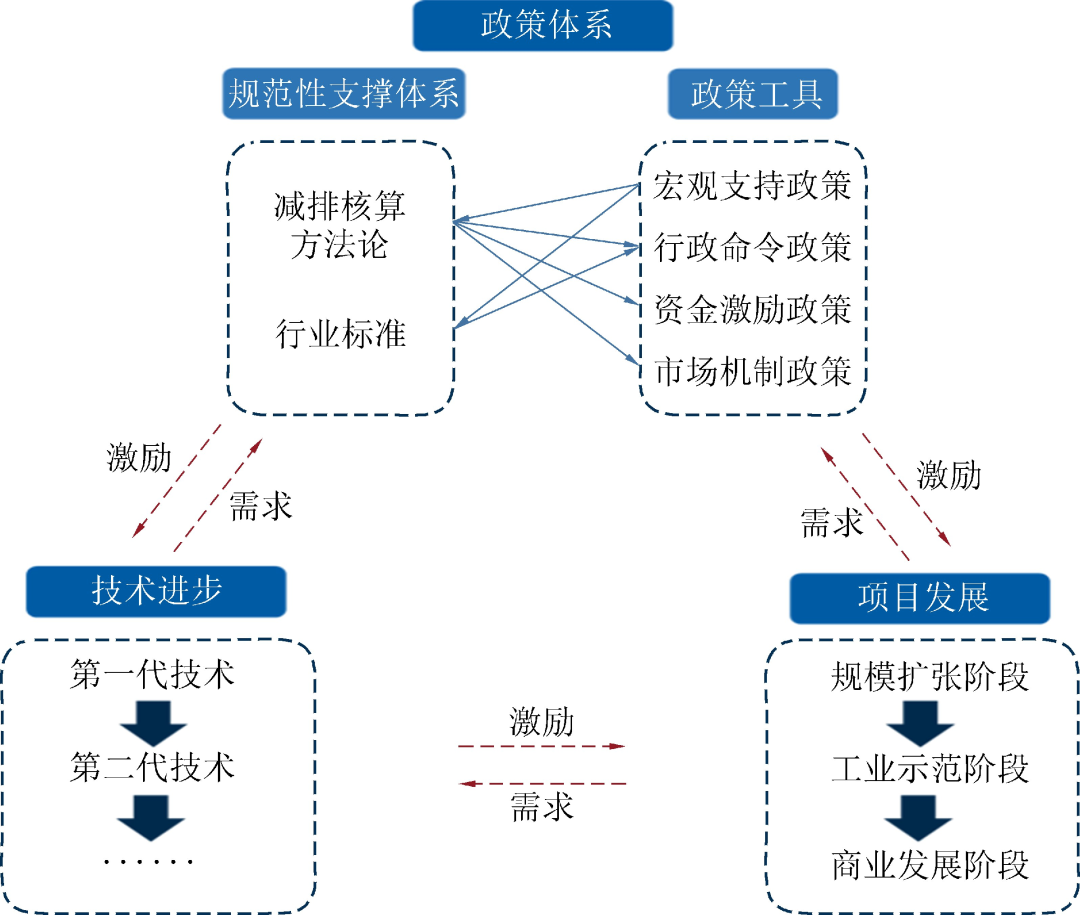

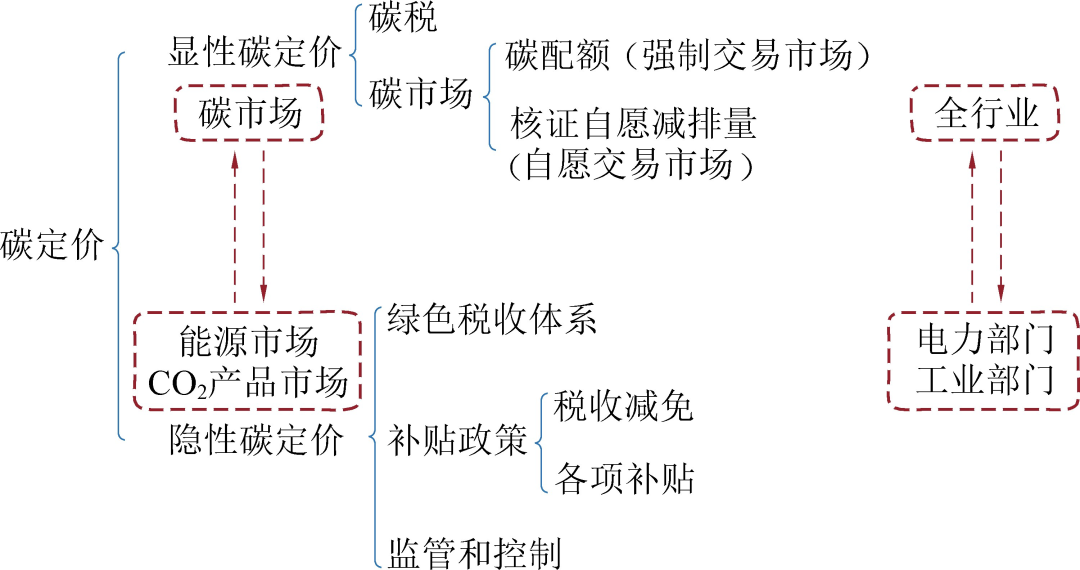

中国“双碳”战略目标的提出使得碳捕集、利用与封存(Carbon Capture, Utilization, and Storage, CCUS)技术成为实现化石能源低碳化利用的唯一选择,也是支撑碳中和目标的重要手段。在当前由工业示范阶段向商业应用阶段发展的关键时期,技术创新、项目运营、市场发展和政策制定之间存在割裂问题,限制了CCUS技术规模化部署和产业化发展。因此,建立包括规范性支撑体系和各种政策工具在内的政策体系对于CCUS的发展至关重要。围绕当前碳达峰、碳中和面临的新形势,梳理了CCUS领域政策机制研究的最新成果,讨论了美国、英国、澳大利亚、欧盟等主要国家和地区在促进CCUS发展方面所采用的不同类型的政策工具,并分析了宏观支持政策、行政命令政策、资金激励政策和市场机制政策之间的协同作用效果。最后,结合CCUS发展面临的机遇与挑战,提出了关于中国CCUS产业化发展的激励政策设计建议。研究结果可为应对气候变化和“双碳”战略的相关政策制定者和科研工作者提供了有益的启发和参考。

研究背景

碳捕集利用与封存(Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS)是指从排放源或大气中分离出CO2,并将其输送到适当的地点进行利用或封存以实现CO2减排的过程,包括捕集、运输、利用及封存多个环节,可广泛应用于煤电、石油化工、钢铁、水泥等行业的脱碳。据国际能源署(IEA)估计,到2060年,CCUS将为中国CO2减排贡献8%,且贡献量随着时间的推移而不断增加。自我国提出碳中和目标以来,CCUS技术的战略定位得到了进一步提升。近年来,政府陆续出台了多项政策用于支持CCUS的大规模发展。例如,“十四五”规划(2021—2025)中首次提及了大规模CCUS示范项目的发展;发改委、科技部发布指导文件,将CCUS纳入“1+N政策体系”,使其成为中国实现碳中和路径的重要技术。

部分图片

图1 CCUS政策体系、技术进步与项目发展间的作用关系

图3 碳定价机制示意图

姚星, 温心, 吴佳豪, 朱磊, 刘宇, 黄艳, 孙淑欣.面向碳中和的CCUS政策研究[J/OL].能源环境保护:1-10[2024-04-01].https://doi.org/10.20078/j.eep.20240314.

YAO Xing, WEN Xin, WU Jiahao, ZHU Lei, LIU Yu, HUANG Yan, SUN Shuxin. CCUS policy research for carbon neutrality[J/OL].Energy Environmental Protection:1-10[2024-04-01].https://doi.org/10.20078/j.eep.20240314.