长按识别二维码阅读全文

西北干旱露天煤矿排土场土壤重构与水盐运移机制

随着我国东部地区可开发采煤炭资源锐减,能源生产重心已逐渐转移到地处干旱半干旱区、生态环境脆弱的西北地区。据统计,西北地区蕴藏着我国约73%的煤炭资源量,其中新疆煤炭预测储量达2.19万亿t,约占我国预测煤炭资源总量的39.3%。新疆在西北地区煤炭能源结构中起支撑作用。作为我国重要的能源化工基地,新疆主要以露天开采为主。新疆露天煤矿地处戈壁荒漠区,干旱少雨,土壤沙化和盐碱化严重,生态环境脆弱,加剧了生态修复难度。排土场作为露天开采排弃物集中堆放的场地,是一个巨型土石混合堆积体,堆积过程中受机械反复碾压,土壤层次紊乱,土壤结构不良,水土流失严重。因此,重构排土场合理的土壤结构是实现排土场生态修复的关键。现有研究提出了垂向自上而下重构具有不同功能的人工土壤层包括表土层−含水层−隔水层,其中,表土层主要是富养,适宜植物生长,是现有研究最多的一层;含水层主要是储存水分,为植被生长提供水源;隔水层主要是发挥封闭和吸附功能,阻断水分渗下损失和盐分向上迁移的路径,关于排土场土壤含水层和隔水层的研究相对甚少。新疆地处西北干旱区,蒸发强烈,排土场土壤压实严重导致了水分在土表迅速蒸发,作为新构土壤,排土场土壤结构不稳定,水分也会以径流和渗漏方式流失,加剧了水资源短缺,同时也加剧了土壤盐碱化程度。因此,研究排土场土壤重构与蓄水和盐分迁移机制是克服这一难题的主要解决思路。

土壤重构的难点之一是排土场可用的土壤资源稀缺,严重制约了排土场复垦效果。重构材料因地制宜。立足煤炭资源禀赋,煤化工产业在新疆迅速发展,以煤制气为代表的煤化工产能占全国的66%。煤气化产业保障了国家能源安全,带动了区域经济和社会发展的同时,也产生了大量的废弃物。煤气化渣(Coal gasification slag, CGS)是煤气化过程产生的主要副产品,据统计每吨煤产生15%~20%的CGS。CGS产量大,目前有关其应用的研究主要集中在制备混凝土混合物、水泥添加剂、陶瓷颗粒、水玻璃和水体吸附剂等方面。新疆地域辽阔,受限于运输距离、处理成本和用户范围等因素,上述CGS资源化利用方式并不能为新疆CGS处置提供借鉴思路。新疆CGS产量高,消纳低,CGS仍以堆存和填埋为主。研究表明CGS具有比表面大、孔隙率高的特点,能有效改善土壤物理结构,促进水分保持和养分增持及作物生长,然而这些研究集中在CGS重构表土层,对于CGS是否可作为含水层的重构材料仍有待验证。

重构材料需就地取材,以重构土壤的功能展开遴选。隔水层作为重构土壤的最下层,具有致密性和吸附性。露天煤矿开采需要将矿层上覆岩层进行剥离,过程中伴随产生了大量以红泥岩为主的岩土物质。红泥岩产量高,利用率低,不合理的堆积容易造成土地压占。红泥岩具有高黏性和低渗透性能,符合隔水层材料的基本性质。通过开展以红泥岩作为隔水层材料的研究,分析其是否能够有效防止水分渗漏,阻碍下层盐分上移,是判别红泥岩可否作为土壤重构材料的关键依据。

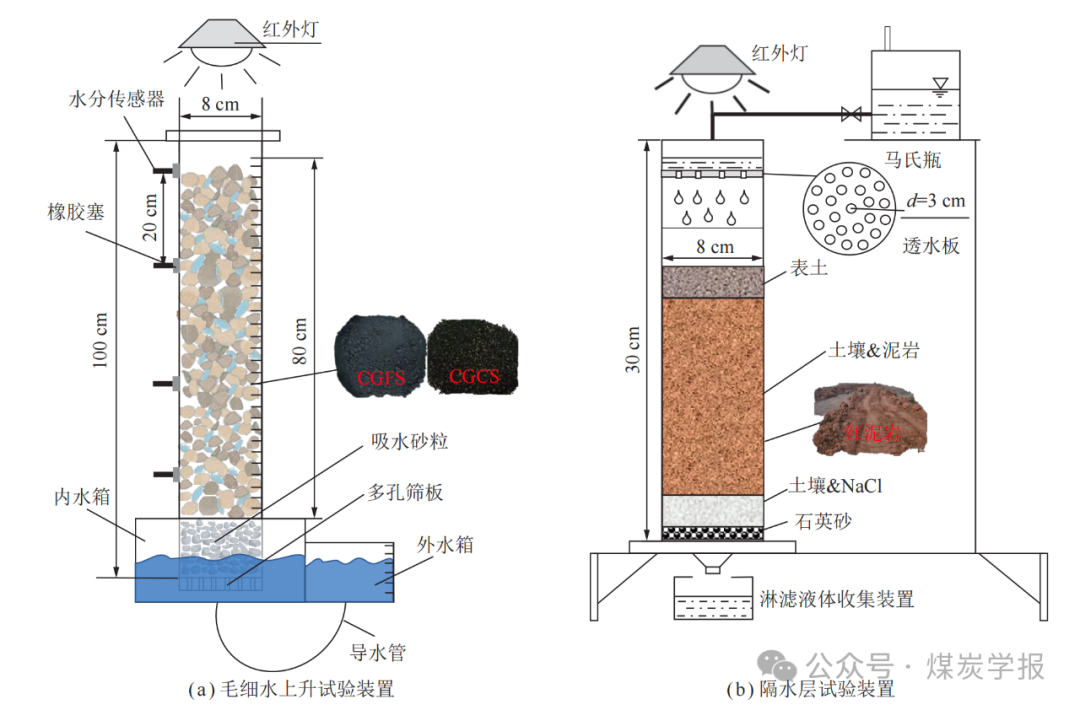

针对以上研究的不足,笔者以西北某露天煤矿排土场土壤为研究对象,假设CGS重构含水层和泥岩重构隔水层能够促进水盐运移,有效蓄水供水,开展以下工作:① 通过毛细水上升试验和土水特征曲线研究CGS重构含水层的可行性;② 通过土柱试验研究泥岩作为隔水层材料的可行性;③ 解析CGS作为含水层材料的蓄水机制以及泥岩作为隔水层材料对水分防渗和盐分阻隔的机制。本研究遵循煤炭行业循环经济发展理念,以期为煤炭行业伴生材料综合利用和西北干旱地区排土场土壤重构提供理论依据。

图 1 试验示意

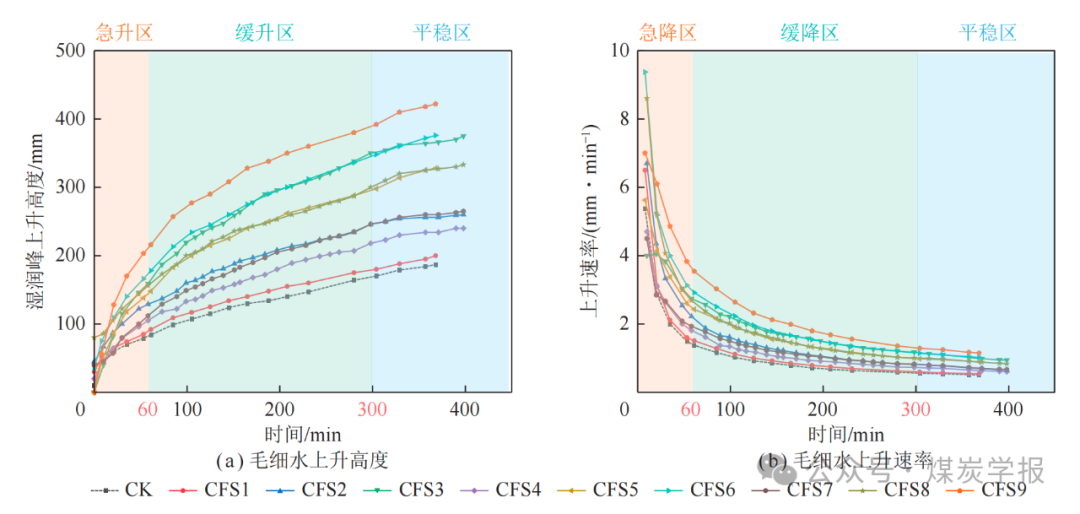

图 2 CGS 重构后土壤毛细水上升情况

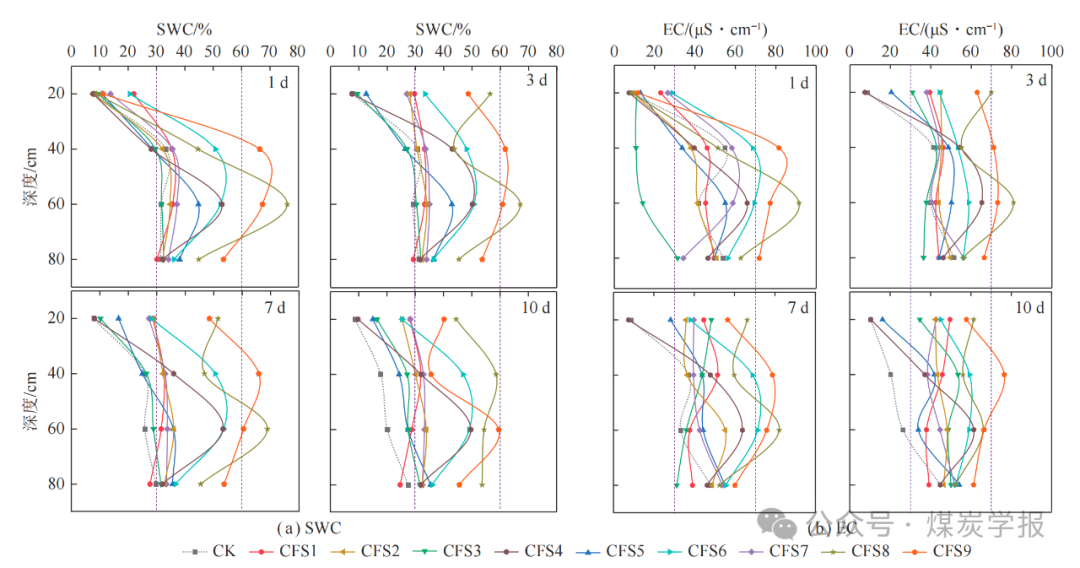

图 3 CGS 重构后土壤在不同时期 SWC 和 EC 的变化

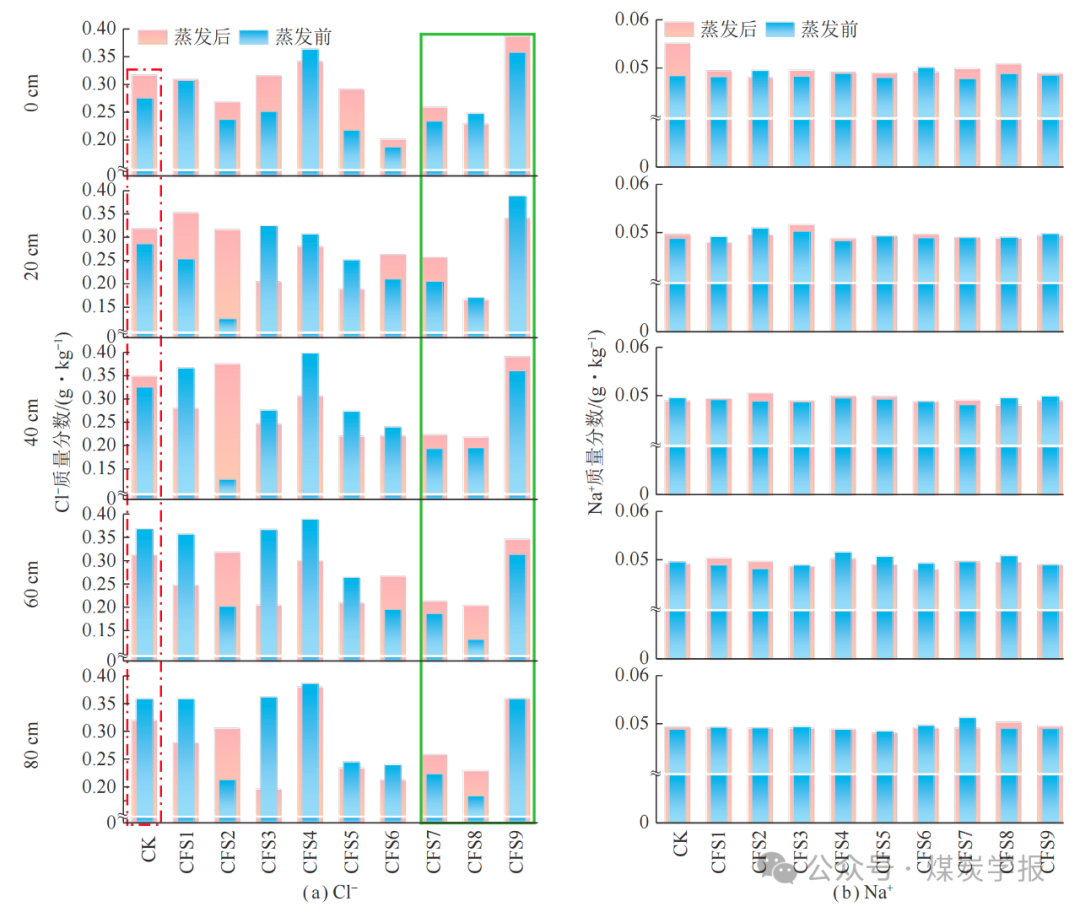

图 4 蒸发前后煤气化渣重构后各组垂向土壤特征盐离子质量分数变化

图 5 VG 拟合后的土水特征曲线

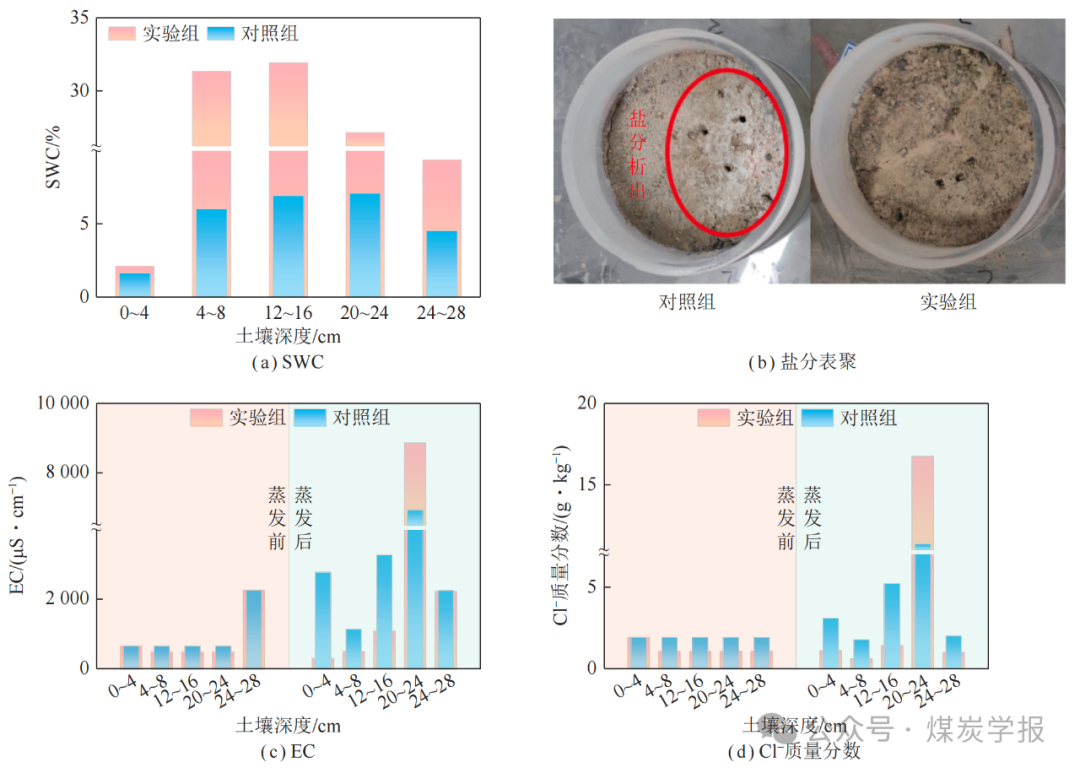

图 6 土壤水分和盐分变化

图 7 土壤水分上升示意

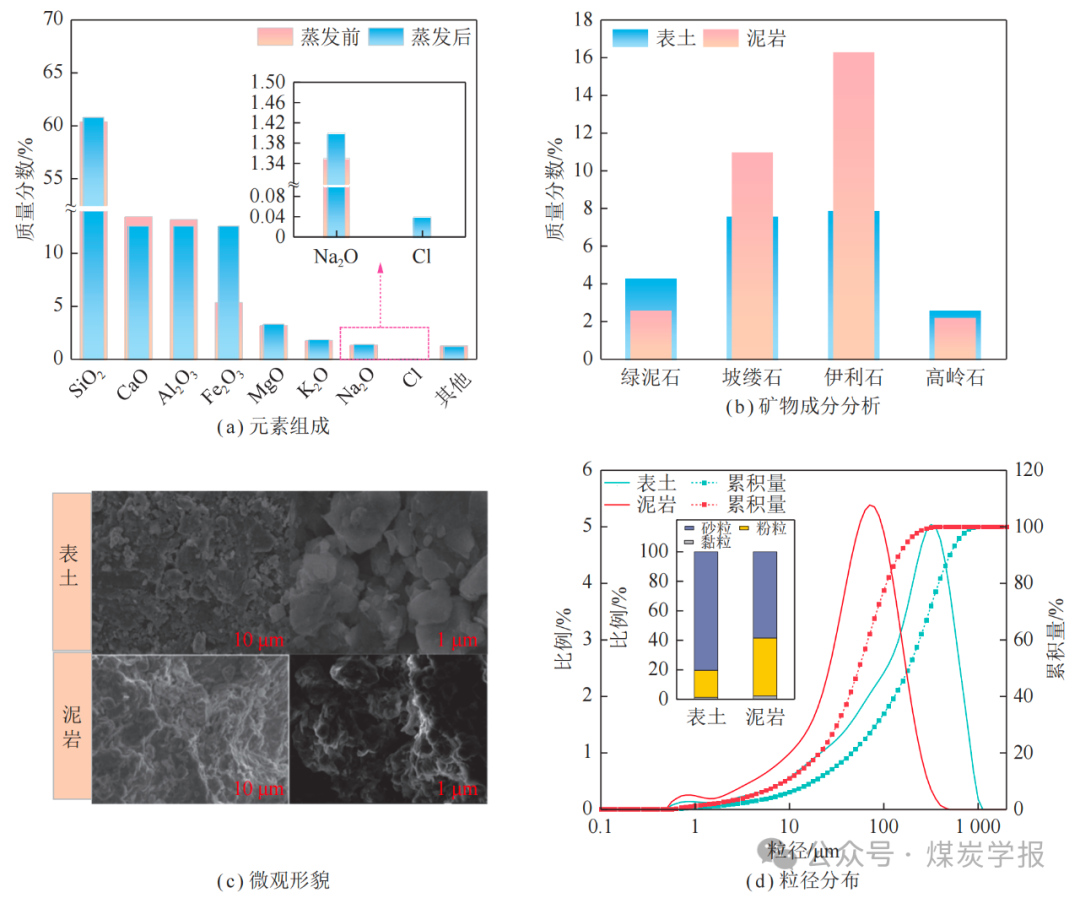

图 9 材料性质

张凯,男,1984年1月18日生,辽宁朝阳人,中国矿业大学(北京),教授,博士生导师。近五年,获省部级科技奖励8项,以第一作者或通讯作者在Chemosphere、Ecosystem Health and Sustainability、Journal of Soils and Sediments和煤炭学报等期刊发表学术论文33篇,出版著作6部,授权国家专利8项。入选新疆自治区天池百人计划学者(2020),获中国煤炭学会煤炭青年科技奖(2022)、中国能源研究会能源创新奖优秀青年能源科技工作者(2022),是中国矿业大学(北京)越崎青年学者(2019)。

研究方向

矿山生态修复;煤基固废生态利用

主要成果

致力于煤基固废用于矿山生态修复的理论与实践研究,取得多项创新性成果,形成了煤气化渣、煤矸石等用于矿区土壤重构与改良的成套技术体系,为“煤化一体化绿色发展”提供最优解决方案;在煤矿开采生态损伤理论及修复技术方面,获得多项专利,提出新的土层结构损伤测试方法、土壤生物毒性原位检测方法、煤基固废用于土壤重构与改良技术方法,建设示范矿区“山水林田湖草沙”一体化修复示范基地、煤基大宗固废矿区生态修复基地等3项近3000亩矿山生态修复基地,取得明显创新性成果,为煤矿绿色发展提供了有力的技术保障。

来源:

张凯,李晓楠,暴凯凯,等. 西北干旱露天煤矿排土场土壤重构与水盐运移机制[J]. 煤炭学报,2024,49(3):1556−1569.