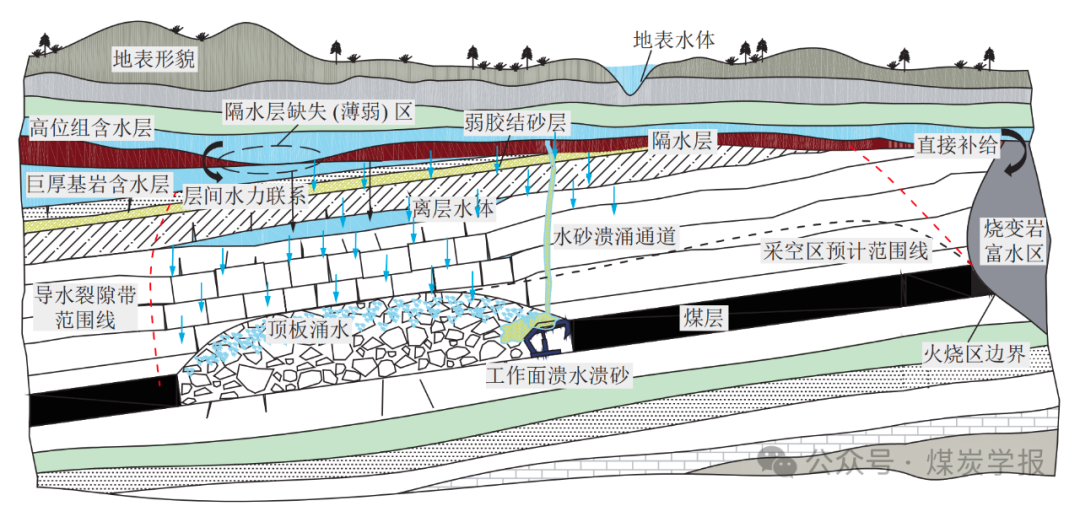

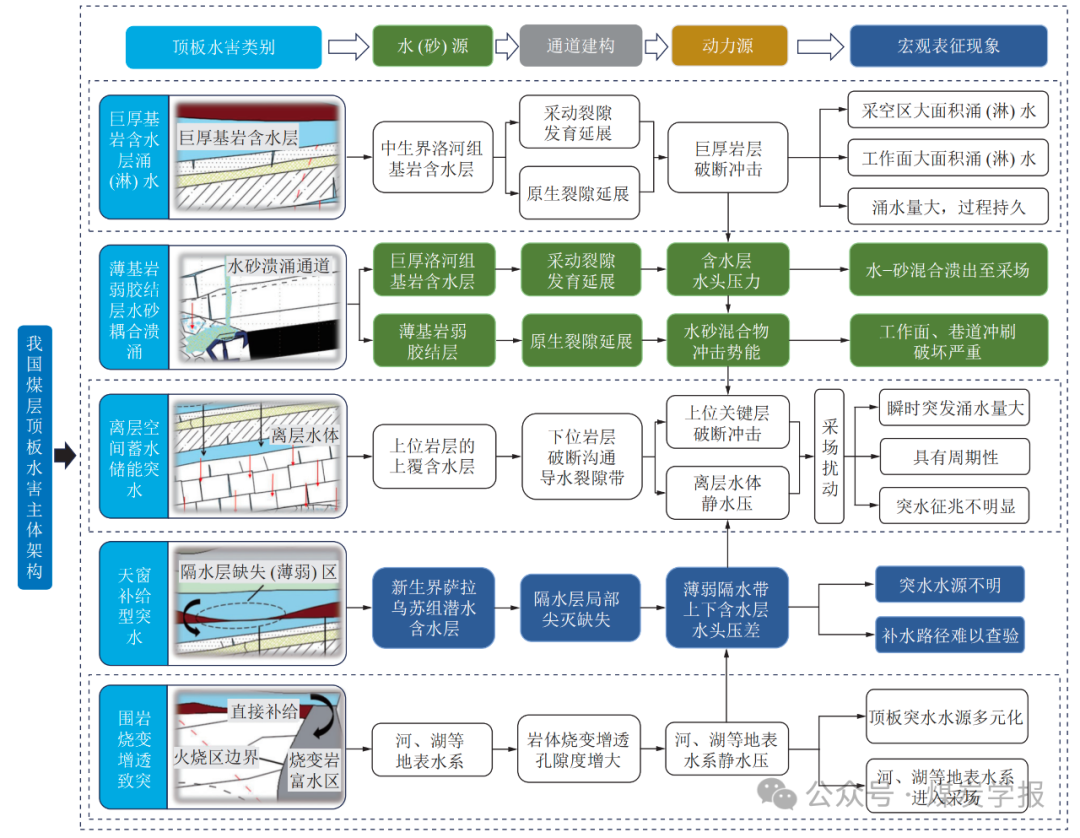

针对采动覆岩导水裂隙网络发育及顶板覆岩含水结构体水体迁移演化之间的相互性和时变性诱发煤层顶板水害多元化发展的新形势,通过全面统计分析我国煤层顶板水害时空发育规律、水文地质和工程地质条件,将顶板水害划分为巨厚含水层涌(淋)水、薄基岩溃水溃砂、离层突水、天窗补给型突水、烧变岩水害5种类型,并基于统计数据形成了其地理区位分布特征,划分了突水致灾模式。通过建立力学概化模型,探讨了不同类型顶板水害启动灾变的临界条件及灾变机制,并在梳理现有顶板水害防控技术体系基础之上,展望了顶板水害治理领域未来发展的理念和技术导向,对于全面准确认识我国煤层顶板水害综合演变规律具有重要参考价值,对煤层顶板水害防治理念技术的更新迭代具有一定的指导作用。

长按识别二维码阅读全文

我国不同类别煤层顶板水害致灾机理与防控路径

图 1 我国顶板水害统计概况

图 2 我国煤层顶板水害地理分布范围

图 3 不同类型煤层顶板水害总览

图 4 我国煤层顶板水害及诱因主体架构

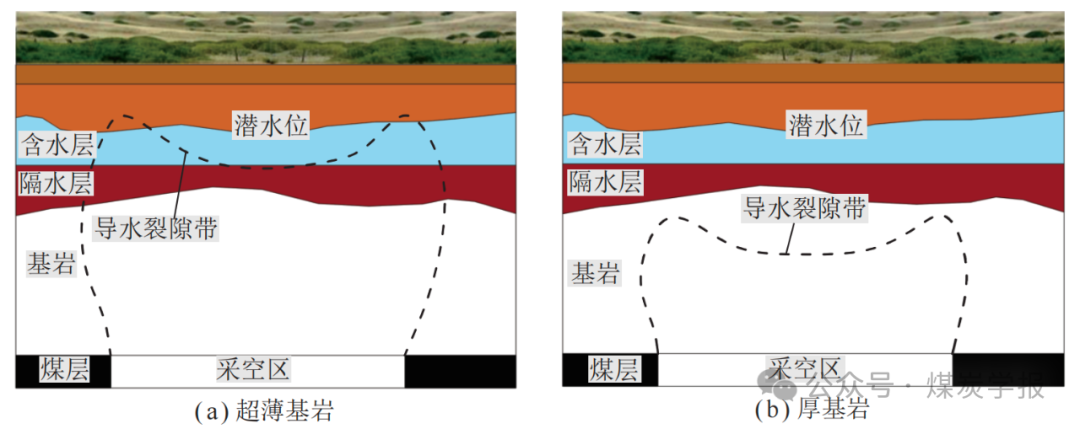

图 5 基岩厚度划分

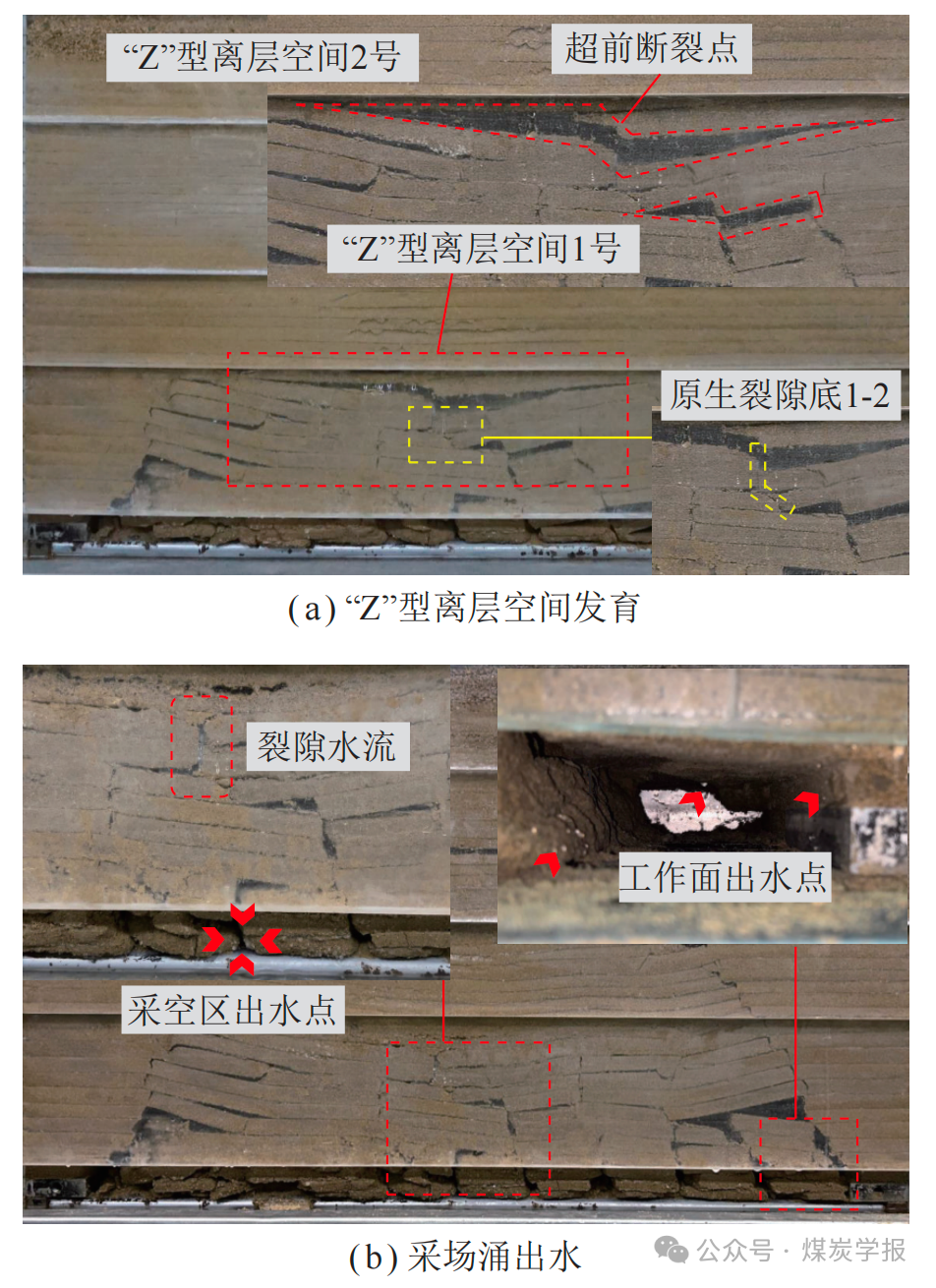

图 6 巨厚基岩含水层涌 (淋) 水特征相似材料试验结果

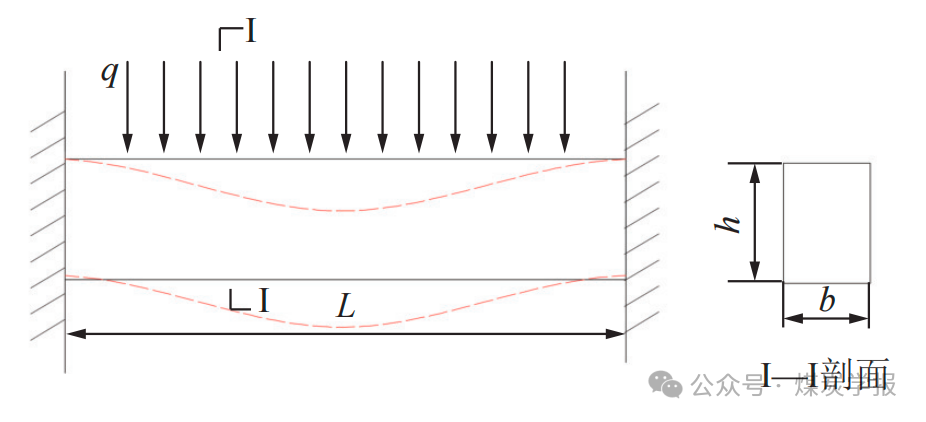

图 7 上位岩层概化力学模型

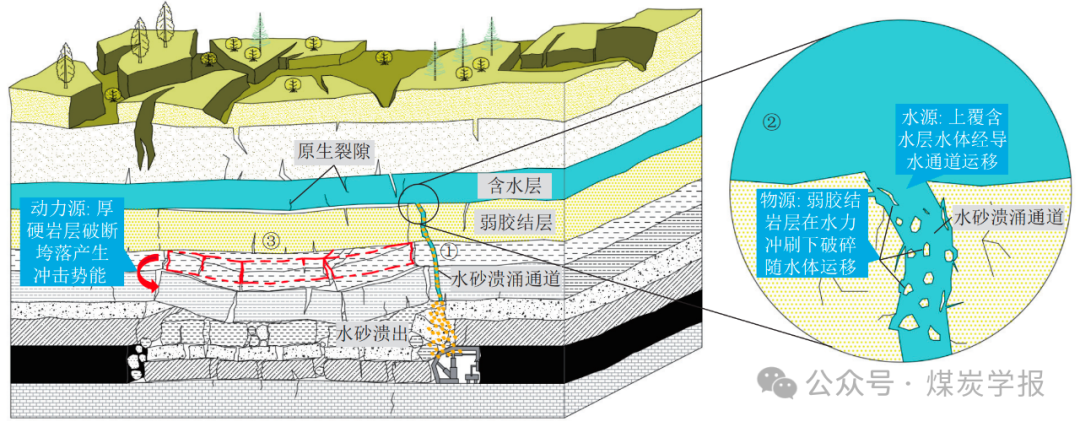

图 8 薄基岩水−砂耦合溃涌地质模型

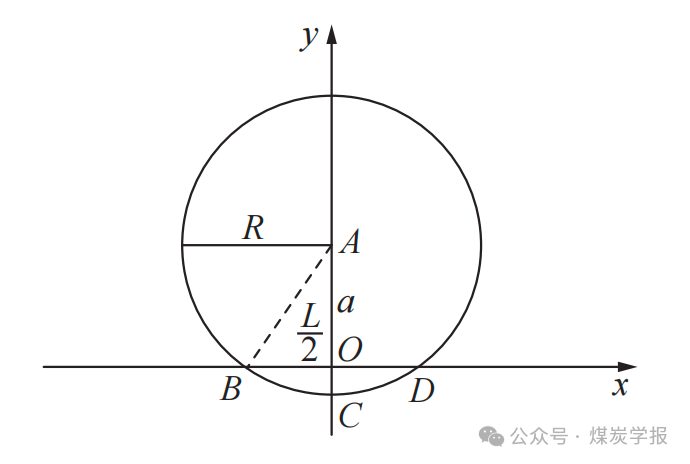

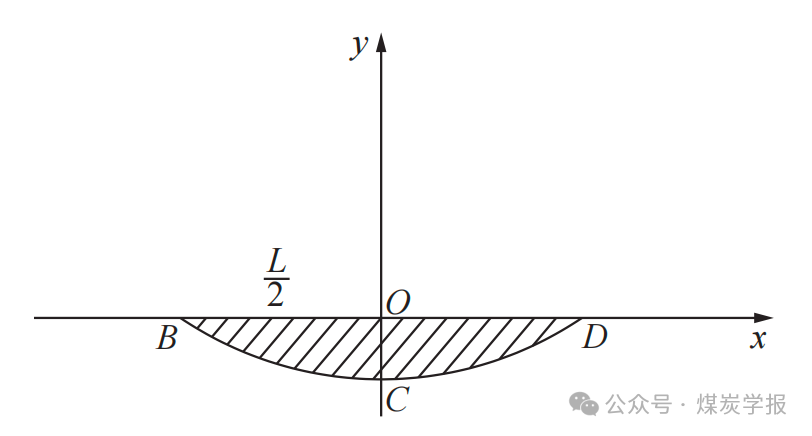

图 9 离层下位岩层概化圆弧所在圆曲线

图 10 离层下位岩层概化圆弧曲线

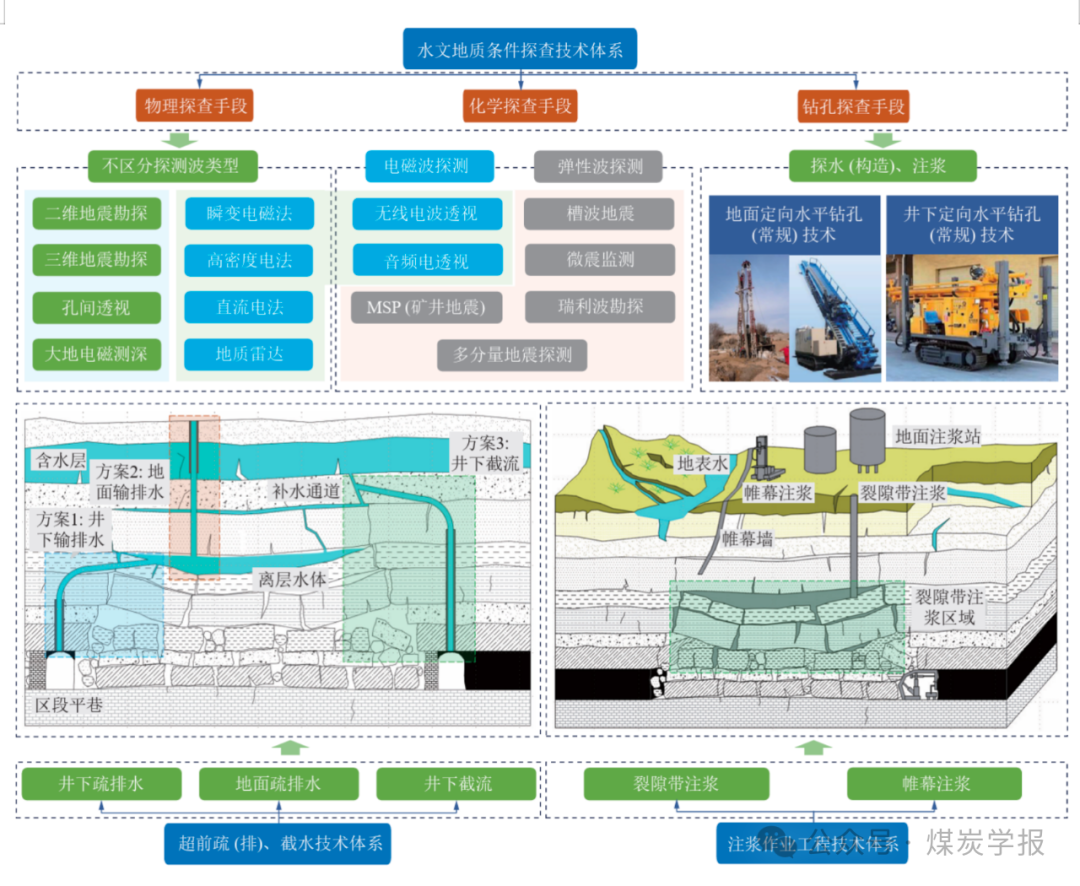

图16 顶板水害防治(工程)技术体系

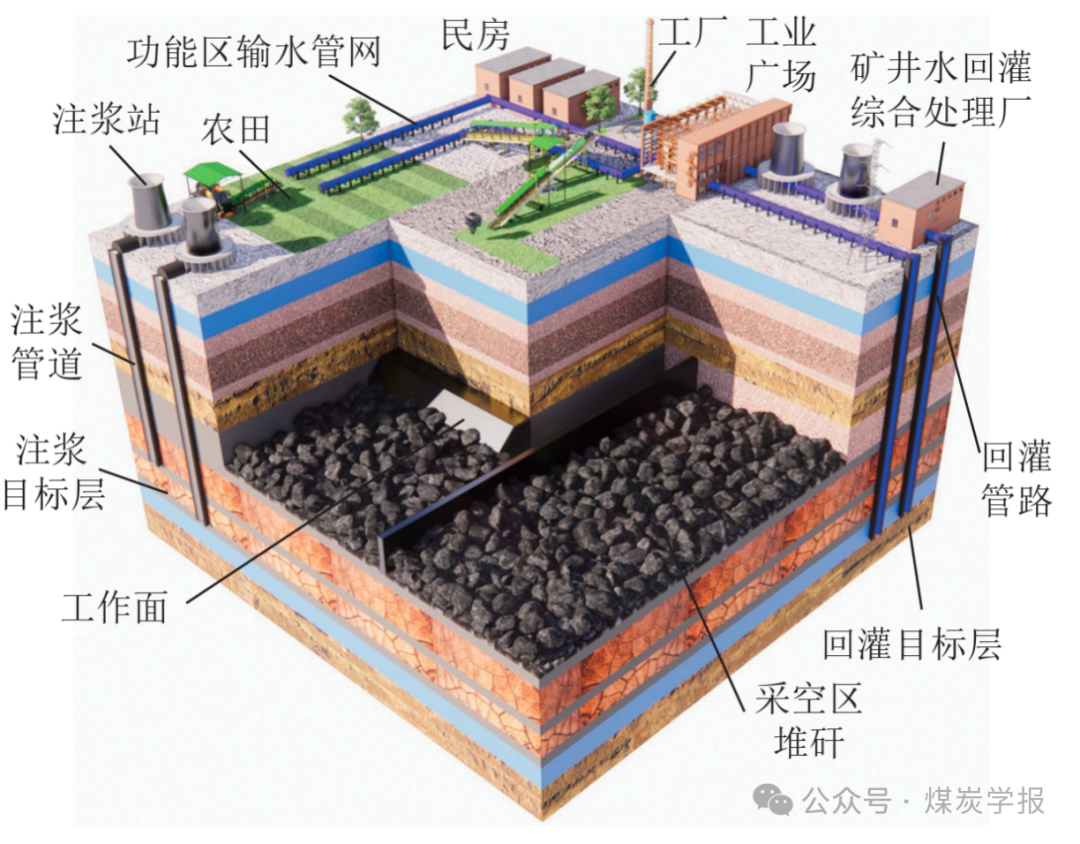

图17 矿井水综合处置利用示意

曾一凡,工学博士(后),中国矿业大学(北京)教授,博士生导师,国家“万人计划”青年拔尖人才。主要从事矿山水文和工程地质研究与工程实践工作,作为国家矿山局专家多次参加煤矿重大水灾事故调查和安全检查,先后主持国家自然科学基金3项、中国博士后基金2项、国家重点研发子课题1项及多项企业重点科研项目;作为项目骨干参与国家重大科研仪器、国家自然重点基金和中国工程院咨询项目等8项;完成80余个煤矿山防治水专项安全会诊和防治水技术服务。在Engineering、Journal of Hydrology、Mine Water and the Environment和煤炭学报等权威期刊以第1或通讯作者发表SCI/EI论文30余篇,出版中英文著作6部(其中第一完成人出版英文著作2部)。参与修订2016版《煤矿安全规程》和编制2018版《煤矿防治水细则》,授权中国、美国等发明专利48项(其中美国等国际发明专利10余项)。获教育部等省部级奖18项(其中一等奖6项)、中国青年地质科技奖“金锤奖”、孙越崎青年科技奖和武汉市黄鹤英才创新人才等荣誉。兼任煤炭工业技术委员会水害防治专委会委员,国家煤矿水害防治工程技术研究中心技术委员会委员,自然资源部采煤沉陷区综合治理工程技术创新中心首席科学家,中国应急管理学会矿山应急与安全工作委员会副秘书长,中国地质学会矿山水防治与利用专业委员会副秘书长,中国水利学会地下水科学与工程专业委员会委员等职务;担任国际SCI期刊Mine Water and the Environment副主编、《煤炭学报》、《中国安全科学学报》、《煤田地质与勘探》、《煤炭科学技术》以及《煤炭工程》青年编委等学术职务。

研究方向

矿山水文地质

主要成果

主要从事矿山水文和工程地质研究与工程实践工作,主要学术贡献包括:提出针对顶底板水害危险性评价的“基于变权的三图双预测法”和“突水系数小于0.06MPa/m的底板突水评价方法”,发现并总结了“天窗补给型衍生式矿井动力突水新模式”,提出了“天窗补给型”衍生突水评价预测方法和防治技术体系;研发了井下钻孔物探超前探放水成套技术与系列装备(钻孔激发极化、钻孔电磁波层析成像和钻孔雷达);在底板水害治理方面,提出了基于古风化壳隔水性分区的奥灰高承压含水层区域注浆预治理技术;针对顶板水害防控,基于矿井安全与生态水资源保护等多目标超前疏放水等技术,提出了“煤-水-热”正效协同共采理论与技术体系,并在榆神煤田二期开展实验性工程示范。

来源:

曾一凡,朱慧聪,武强,等. 我国不同类别煤层顶板水害致灾机理与防控路径[J]. 煤炭学报,2024,49(3):1539−1555.