任何生态修复工程,治理范围的确定至关重要,它直接决定治理的任务和工程投资。近日,矿大(北京)胡振琪教授团队发表研究,针对黄河下游平原煤矿区采煤塌陷地治理中的损坏边界问题,改变了以下沉10mm沉陷边界作为治理边界的传统做法,提出了以塌陷对建筑物和耕地的损毁边界作为采煤塌陷地治理范围,并给出了获取耕地损毁边界的方法。

治理是针对损毁而言的。治理范围取决于损毁边界的确定。现实中常常存在两种方法,一种是实地踏勘与农民协商确定,往往费力、费时,确定的都是损毁在地表显现明显的,因而确定的损毁边界往往较小。二是采用开采沉陷学中的沉陷边界作为损毁边界,即将下沉10mm的地表移动盆地最外边界点作为治理范围,往往过大,极大地加重了企业的经济负担。

胡振琪团队认为,采煤塌陷主要影响建筑物和耕地,对建筑物的损害范围是容易确定的,因为它有严格的标准。为了准确合理地圈定耕地损毁范围,研究定义耕地损毁边界为:由开采沉陷引起的地表移动或变形对耕地生产力开始产生影响的边界点所圈定的边界,即为耕地损毁边界。因此,下沉、倾斜、水平变形是耕地损毁边界的主要影响因子,即以耕地损毁临界下沉值、临界水平变形值和临界倾斜值中的最小值圈定耕地损毁范围。

塌陷区积水是黄河下游平原煤矿区采煤损毁的主要特征和面临的最大问题。采煤塌陷地积水主要与地表下沉量、潜水位、气候、土壤结构和质地等因素有关,研究通过厘清塌陷后的地表与潜水位的关系,阐述了塌陷积水的机理及动态过程,并提出在进行区域性采煤塌陷地治理时,可将是否积水作为损毁程度评价的主要标准。不出现积水的区域,土地损毁形式为下沉,下沉值较小,地面破坏较小或者无破坏,为轻度损毁;出现季节性积水的区域,下沉值较大,丰水期积水,造成农作物减产,或者土地无法耕种,枯水期耕地可继续耕种,但产量有所下降,为中度损毁;出现常年积水的区域,地面完全被积水淹没,破坏严重,为重度损毁。

采煤塌陷地是随着地下工作面的推进过程逐渐形成的,在采煤塌陷地治理规划中,安排各个阶段的治理任务时,需要划分稳沉区和非稳沉区,有针对性地规划各区的治理目标和治理工程。目前,全国以及各省出台的治理规划通常要求各个治理阶段内稳沉塌陷地基本治理完毕,新增塌陷地达到同步治理。为了更方便地根据塌陷地稳定性安排治理任务,研究根据治理阶段性,提出了一种考虑地表动态变化及未来开采影响的稳定性分区的方法,即首先考虑塌陷滞后时间T=2.5H(T为地表移动的持续时间;H为工作面平均采深),获取治理阶段内塌陷稳定的区域,然后再减去未来塌陷影响区域与该稳定区域重叠的面积。依据精准预计和考虑阶段性塌陷影响,科学划分稳沉范围和非稳沉范围,为采取相应治理措施提供技术支撑。

最后,研究人员指出黄河下游平原煤矿区是典型的煤炭-粮食复合区,应摒弃“零和博弈”和“先塌陷后治理的末端理念”,践行国家“协调”发展理念,采取“采煤与耕地保护协同发展战略”和“边采边复战略”,尽可能多地保护和恢复耕地资源,保障煤炭开采与生态环境的同步发展。

这项研究得到了国家自然科学基金的资金支持,成果以《黄河下游平原煤矿区采煤塌陷地治理的若干基本问题研究》为题(点击查看)于4月30日在《煤炭学报》进行了网络首发。

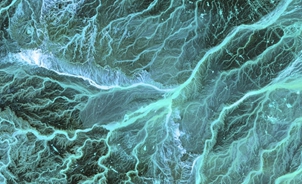

治理范围示意图

塌陷区积水过程

稳定性分区方法